Grasse-vintage -- Les belles demeures

Du nouveau à Grasse dans le monde de la parfumerie

Une nouvelle approche et une mise à jour très complète dans de nombreux domaines du monde de la parfumerie industrielle vient d’être publiée sous le titre tout à fait évocateur de la magie des fleurs à parfums du Pays de Grasse toujours exceptionnelles, des techniques des industriels et de l’art de la création des parfumeurs, « La Magie d’un Terroir - Regards sur cinquante ans de parfumerie en Pays de Grasse ».

/image%2F2205144%2F20230823%2Fob_d0f944_capture-d-e-cran-2023-08-23-a-11.png)

/image%2F2205144%2F20230823%2Fob_63617b_107966-image2-448x448-png.jpg)

Les belles bâtisses ne manquent pas dans la cité des Parfums.

V-2020-03

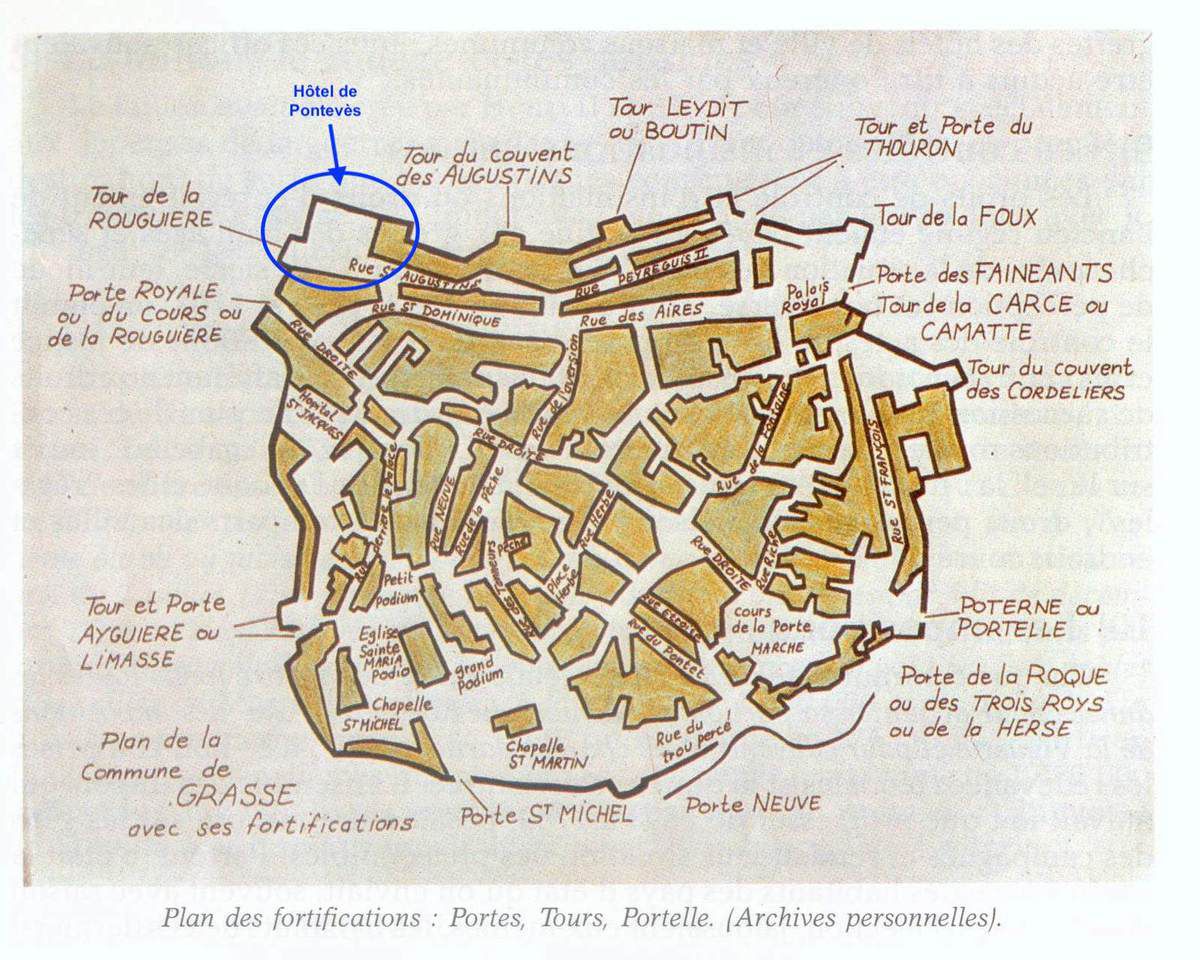

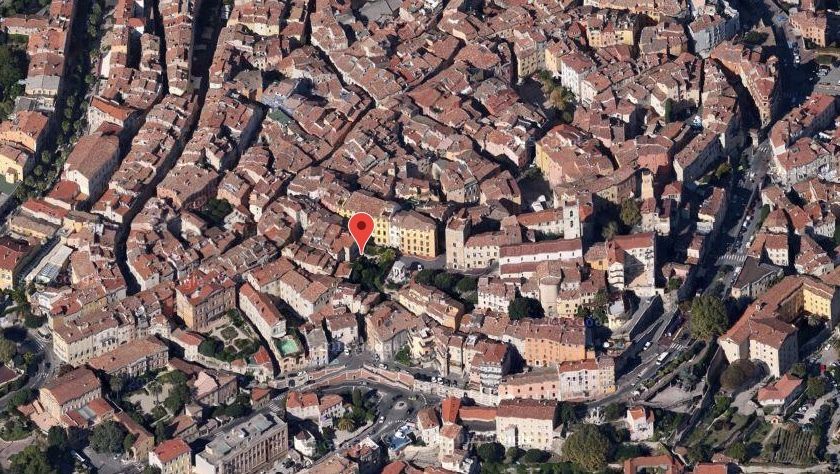

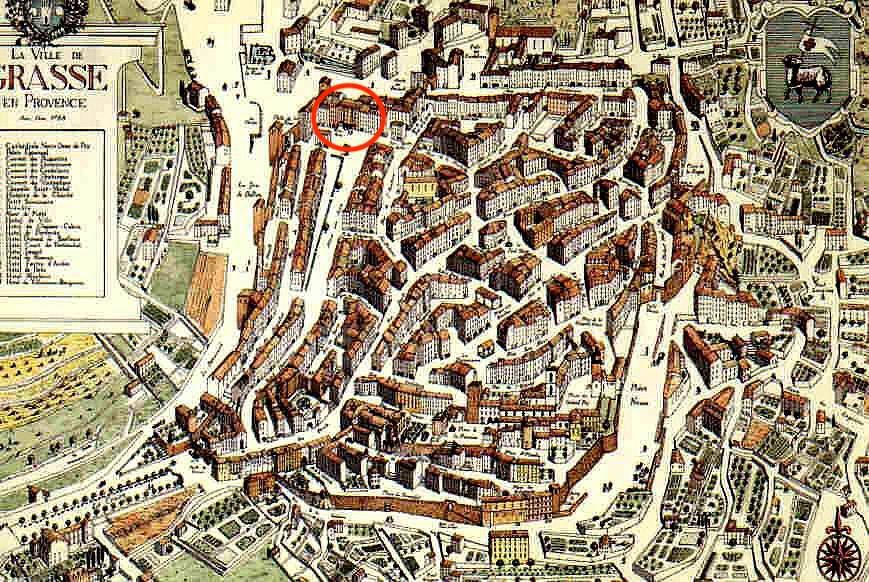

Dans la cité ancienne, la vieille ville médiévale s'est développée à partir d'un point culminant, le Puy, qui correspond au parvis de la cathédrale et où se situaient les demeures de notables longtemps "serrées" à l'intérieur des remparts ce qui explique que les maisons se sont développées en hauteur par manque de place.

/image%2F2205144%2F20240124%2Fob_31ab91_cjb-plan-xve-001.jpeg)

°°°

Les belles façades "Renaissance italienne" ou du style d'Aix témoignent de cette riche période du XVIIe et XVIIIe siècles pendant laquelle de somptueux hôtels particuliers sont construits comme par exemple dans la rue Amiral-de-Grasse l'hôtel particulier de la famille de Fontmichel, ou dans la rue Gazan le très bel hôtel particulier du comte Gazan de la Peyrière.

°°°°°

---000---

Ce blog a été réalisé par : andre.raspati@gmail.com

Avec mes plus vifs remerciements aux différentes personnes qui m'ont aidé à réaliser ce blog "Grasse-Vintage" et tout particulièrement :

- La Région PACA qui m'a aimablement autorisé à utiliser les textes et les photos publiés dans l'inventaire général du Patrimoine Culturel : https://dossiersinventaire.regionpaca.fr/gertrude-diffusion/recherche/globale?texte=%22parfumerie+de+Grasse%22&type=Dossiers

- Le centre de Documentation iconographique, documentaire et historique produite par les services patrimoniaux de la DRAC PACA et réalisée par Gabriel BENALLOUL - http://patrimages.culture.fr/

- La Maison du Patrimoine de la Ville de Grasse dont la responsable Laurence ARGUEYROLLES m’a permis d’accéder à de très nombreuses informations - animation.patrimoine@ville-grasse.fr

- Les Archives Communales de la Ville de Grasse qui m'ont aidé dans mes recherches et permis d'accéder à de très nombreuses informations - http://www.ville-grasse.fr/archives_communales.html

- Corinne JULIEN-BOTTONI qui m'a aimablement autorisé à publier ses articles de l'histoire de Grasse qui paraissent régulièrement dans Nice-Matin

- Robert VERLAQUE, professeur, historien, auteur d'ouvrages sur Grasse (Grasse du Moyen-Age à la Belle-Epoque, Grasse au XX ème siècle), Président du Cercle Culturel de Grasse qui m'a transmis de nombreux documents

- Alain SABATIER, photographe qui m'a autorisé à utiliser ses clichés pour illustrer mes blogs

- Toutes les personnes qui m'ont prêté leur collection de cartes postales, de photos ou de documents.

- Toutes les personnes qui publient ou qui ont publié sur les réseaux sociaux des documents ayant un lien avec mon blog

°°°°°

Bibliographie

- "Contribution à la connaissance de la ville de Grasse" de Joseph FARNARIER

- "Le Pays de Grasse" de Hervé de FONTMICHEL

- "Grasse, Portrait d'une ville provençale" d'Alain SABATIER et Lucien AUNE

- "Grasse, dans les bouleversements du XXe siècle" de Robert VERLAQUE

°°°°°

Si un document qui figure dans ce blog n'est pas libre de droit merci de me le signaler

---000---

Nous visiterons tour à tour :

1/ LA VILLA FRAGONARD

2/ LE CHATEAU ROURE

3/ L'HÔTEL PARTICULIER DE PONTEVES

4/ LA VILLA DE CROISSET

5/ L'HÔTEL PARTICULIER GAZAN

6/ L'HÔTEL PARTICULIER FANTON D'ANDON

7/ L'HÔTEL PARTICULIER COURT DE FONTMICHEL

8/ LA VILLA DE NOAILLES

9/ L'HÔTEL DES CLAPIERS-CABRIS

10/ LA VILLA HARJES

11/ LE CHÂTEAU ISNARD

12/ LA VILLA VICTORIA

13/ LE GRAND PALAIS

14/ LE CHÂTEAU SAINT-GEORGES

15/ MAISON MAXIMIN ISNARD

16/ VILLA LA SABRANETTE

17/ LE CHÂTEAU DE MALBOSC

18/ DOMAINE DE LA FERRAGE

19/ VILLA FRESSINET

20/ VILLA LES CEDRES

21/ VILLA MARIE-GABRIELLE

22/ VILLA NORAH

23/ CHATEAU DITER

24/ DOMAINE DU COULOUBRIER

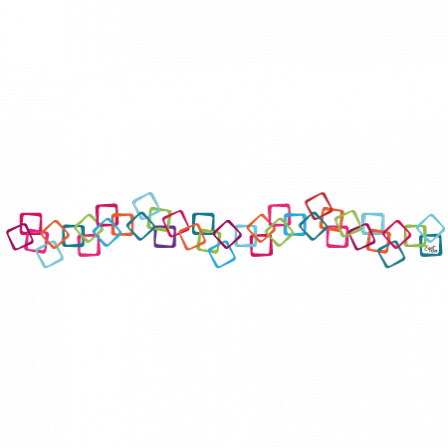

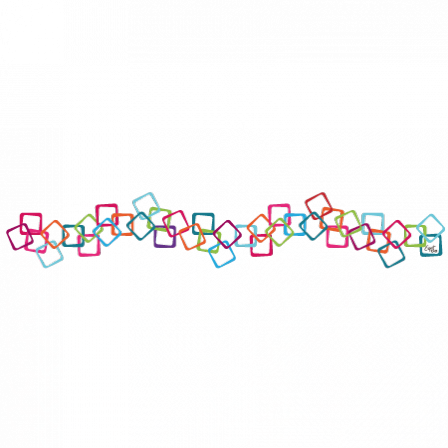

25/ VILLA GUERIN

26/ VILLA ROSSO

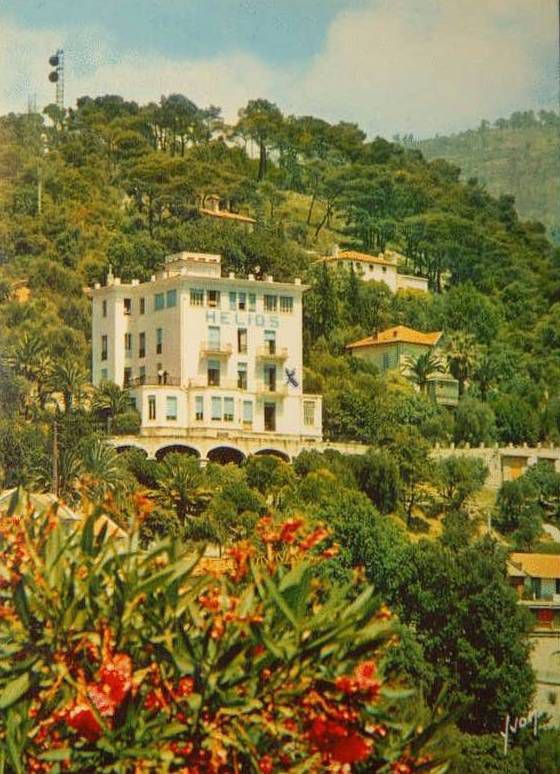

27/ VILLA HELIOS

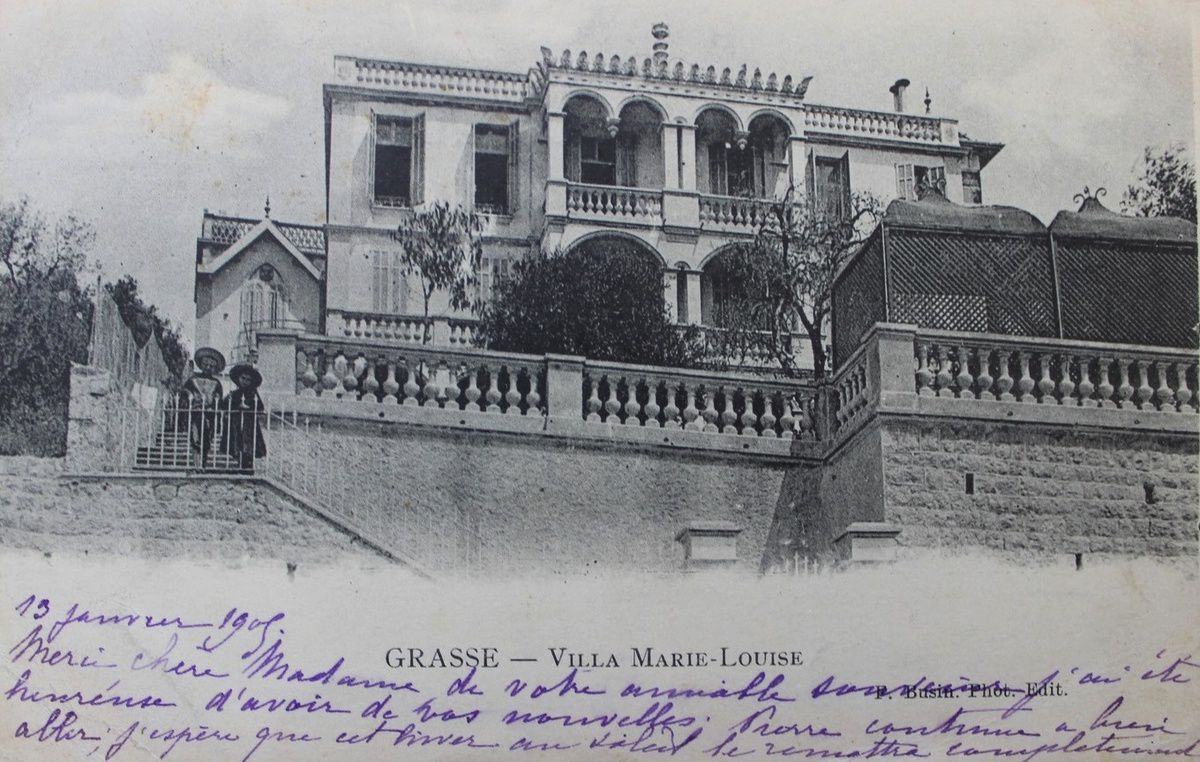

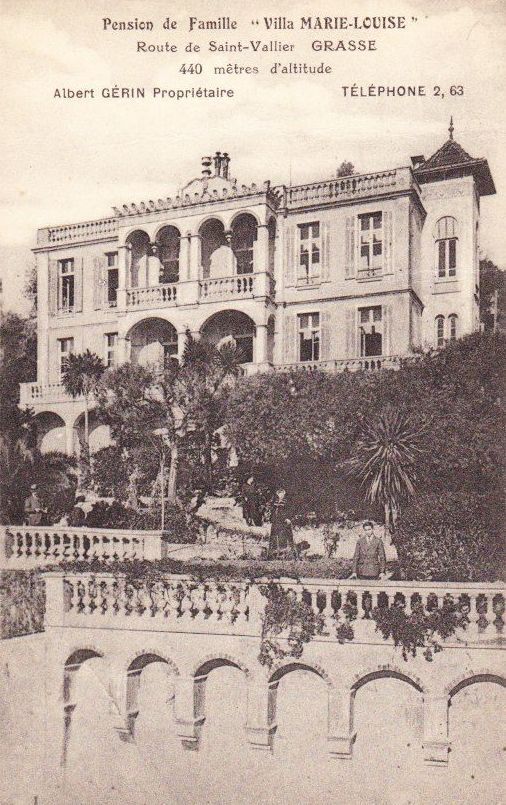

28/ VILLA MARIE-LOUISE

29/ ET QUELQUES AUTRES

°°°°°

1/ LA VILLA FRAGONARD

°°°°°

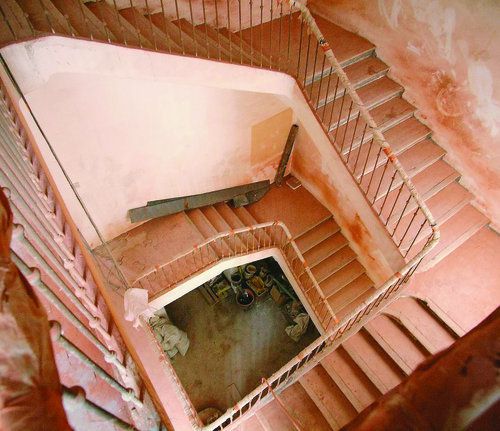

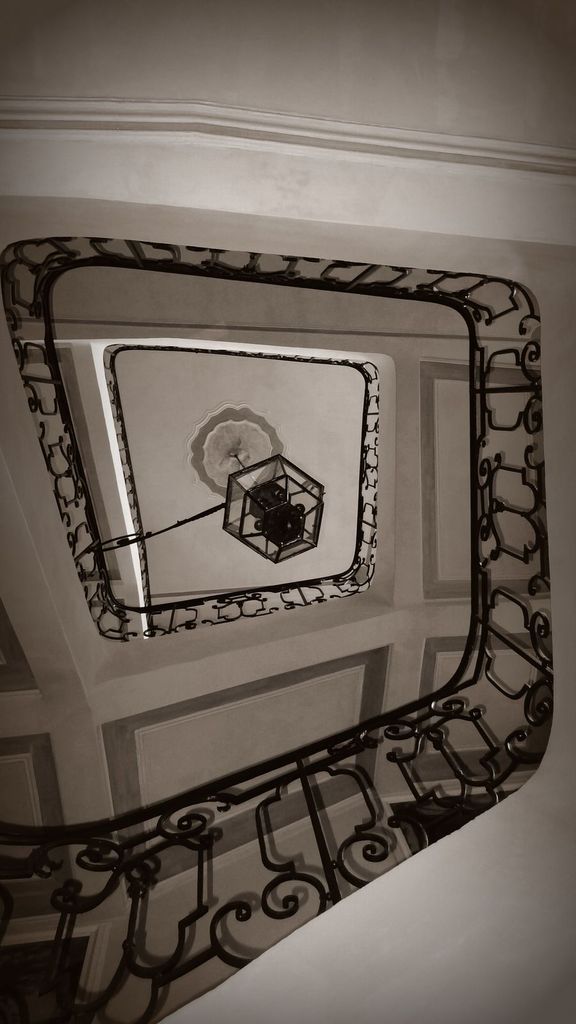

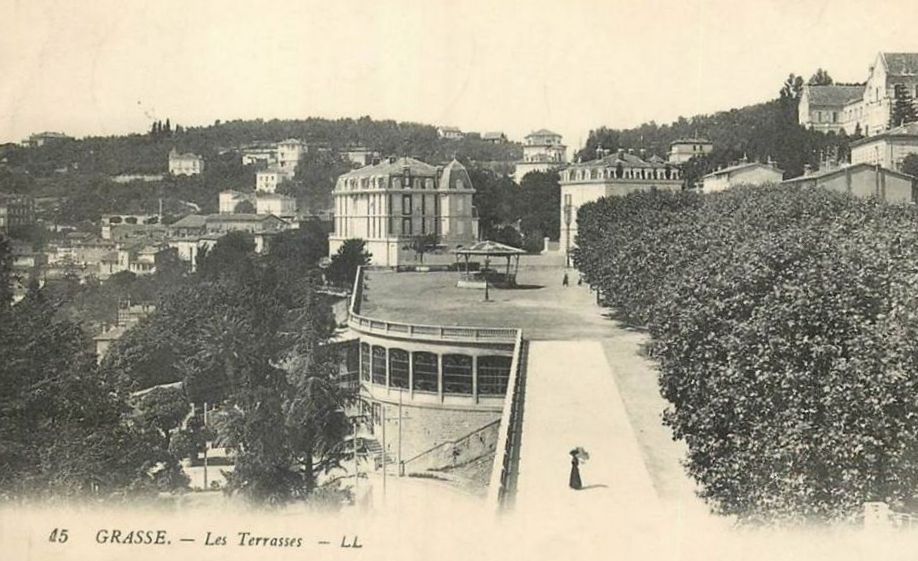

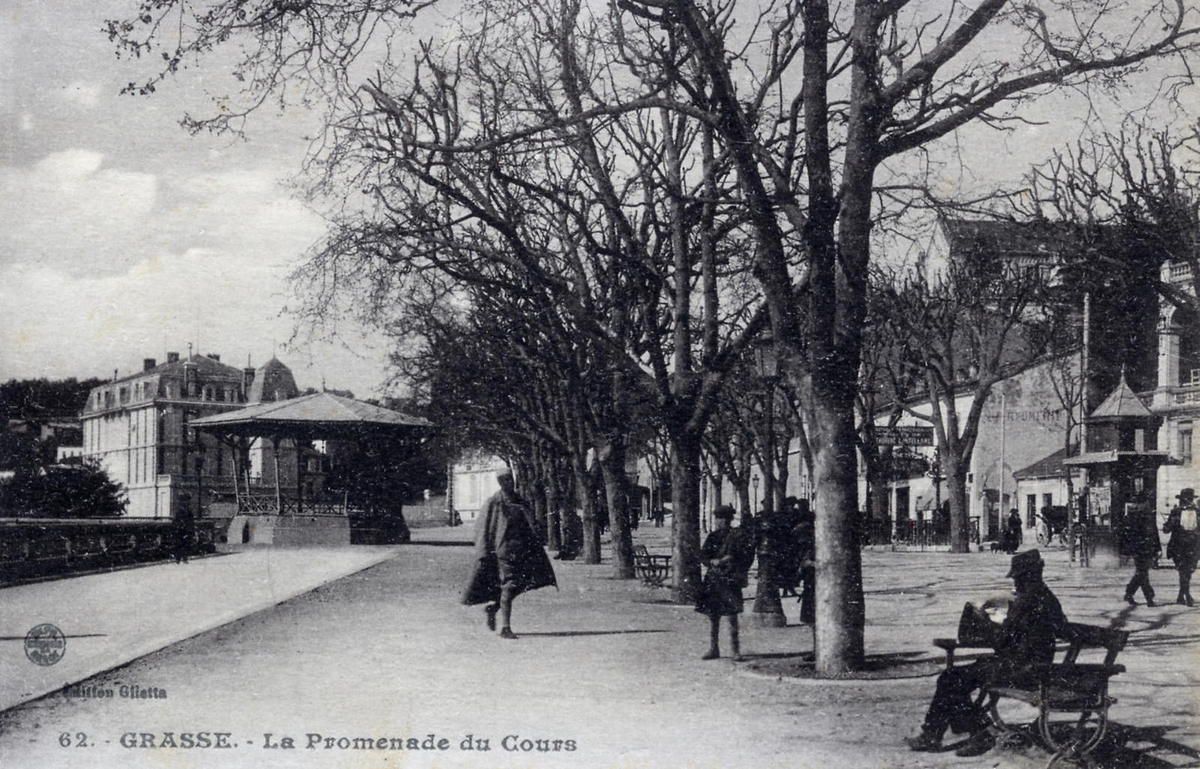

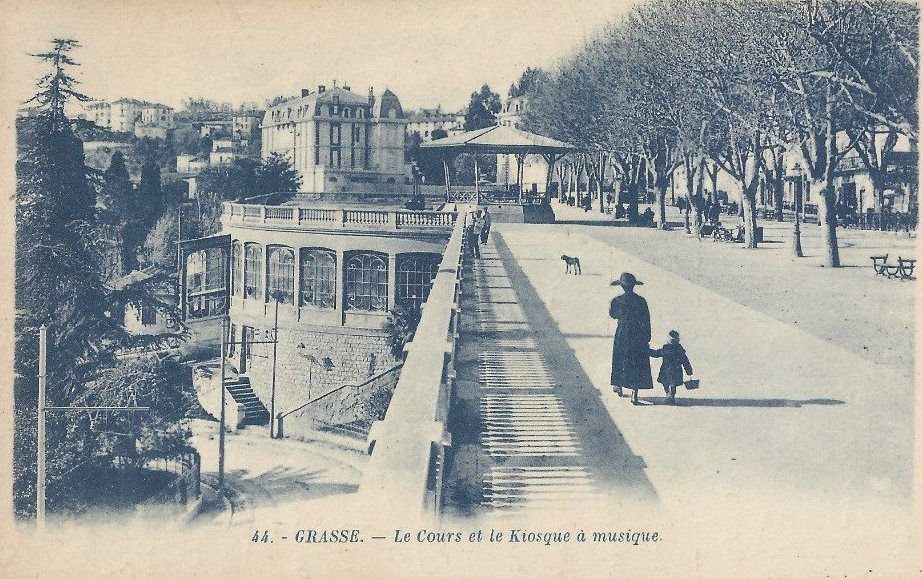

Les XVIIe et XVIIIe siècles sont une période de sérénité à Grasse, la bourgeoisie commerçante est prospère : la parfumerie connaît un véritable essor. On édifie de nouvelles demeures aux belles cages d’escaliers lumineuses, rythmées par de larges paliers et décorées de stucs, de balustres, de statues. Les boulevards sont créés, ainsi que, vers 1684, une grande esplanade, le Cours, " bien autrement belle que celle de Saint-Germain " dira Stendhal. A la fin du XVIIe siècle, le premier hôtel particulier hors les murs est édifié. Au XXe siècle, le musée Jean-Honoré Fragonard y est installé.

http://www.vpah.culture.fr/paca/grasse-si.htm

°°°

°°°°°

Histoire de la Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard

L’une des premières demeures édifiées « hors les murs de la ville » fut donc, à la fin du XVIIe siècle, la Villa Fragonard. Grande et austère bastide provençale, avec ses grilles ventrues, belle par ses proportions, elle est agréablement entourée d’un jardin en terrasses et de cultures maraîchères. Elle était dominée à sa construction par l’hôpital de la Charité édifié en 1698 et détruit aujourd’hui.

°°°°°

°°°°°

Cette maison de campagne vit se succéder dans ses murs de vieilles familles provençales : tout d’abord celle de Madame de Rogon, pour qui elle fut construite, puis les Villeneuve Esclapon et les Durand de Sartoux pour enfin être rachetée peu avant la Révolution par un riche négociant en parfumerie, Alexandre Maubert, dans la famille duquel elle restera ensuite quelques temps. Puis en 1827 elle appartiendra aux Malvillan, neveux et héritiers des Maubert et enfin en 1903 à la famille de Blic qui la conservera presque trois quarts de siècle.

En 1973 la Ville de Grasse, racheta la demeure mise en vente par les descendants de Maubert. La bastide devint la Villa-musée J.H Fragonard, espace muséal consacré en partie aux œuvres de Jean-Honoré Fragonard et des peintres de sa famille notamment de son fils Alexandre-Evariste Fragonard (1780-1850), et de sa belle-sœur Marguerite Gérard (1761-1837). Le rez-de-jardin accueille le Mémorial Amiral de Grasse (Musée de la Marine) depuis 2007.

°°°

°°°

Fragonard séjourne dans cette villa

Alexandre Maubert, natif de Grasse, homme cultivé, musicien, est un parfait représentant du Siècle des Lumières. Il accueille en 1790 son cousin Jean-Honoré Fragonard que les événements politiques et le décès soudain de sa fille Rosalie incitent à quitter la capitale.

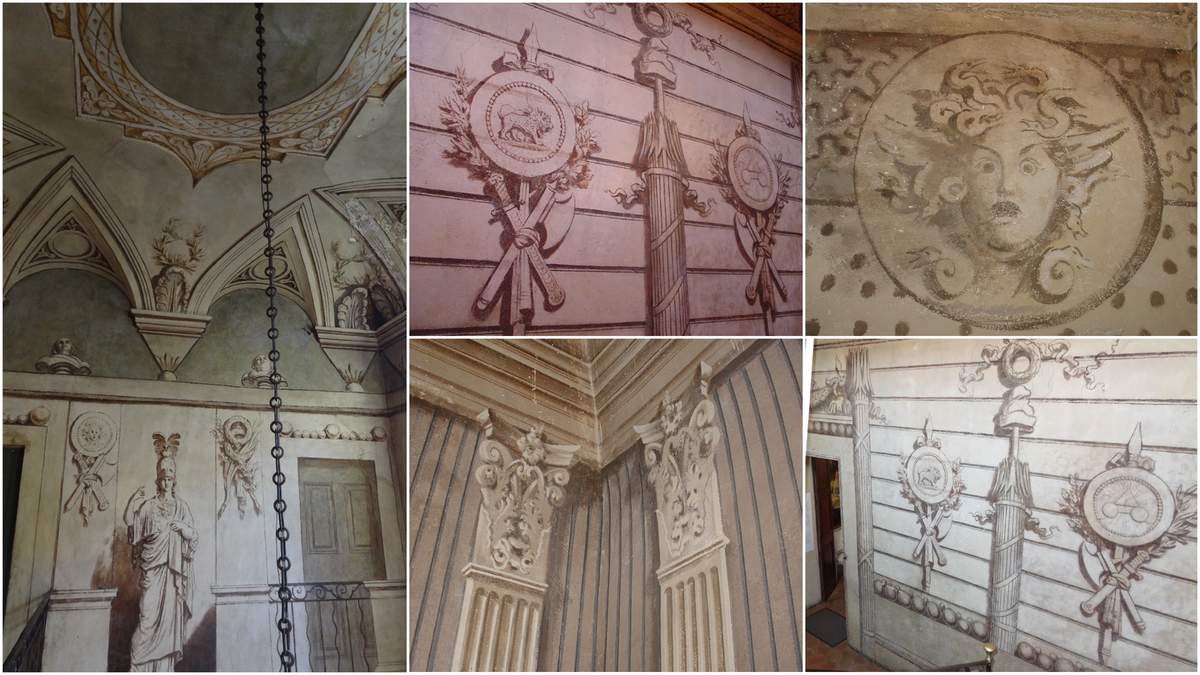

Au cours de son séjour grassois, Fragonard accompagné de son épouse, de sa belle-sœur et de son fils, va s’atteler au décor de la demeure d’Alexandre Maubert. Il peint, dans la cage du grand escalier, un décor architecturé en grisaille rappelant l’Antiquité avec des références et des symboles maçonniques et révolutionnaires explicites. Il installe également dans le grand salon les quatre toiles de Louveciennes, connues sous le titre des Progrès de l’Amour dans le cœur d’une jeune fille, commandés en 1771 puis refusées par Madame Du Barry pour la décoration du pavillon, construit par Claude-Nicolas Ledoux, que lui avait offert Louis XV.

°°°°°

"Les Progrès de l'amour dans le cœur d'une jeune fille"

Ce projet fut commencé en 1771 à la suite d'une commande de Madame du Barry, la dernière maîtresse de Louis XV. Il consistait en quatre tableaux intitulés La Poursuite, La surprise, L'amant couronné et la Lettre d'Amour et destinés donc à être installés au pavillon de Louveciennes dans le salon en cul-de-four. Mais quelques temps après l'installation, les tableaux furent rejetés car ils ne s'accordaient pas avec le style d'architecture néoclassique du Pavillon.

Ainsi, Fragonard conserva tous les tableaux dans son atelier et les apporta avec lui quand il retourna à Grasse, sa ville natale. Il décida alors de les installer dans l'un des salons de la villa de son cousin Alexandre Maubert, mais les murs restant encore vides après cette installation, Fragonard décida de peindre dix tableaux supplémentaires en 1790-1791 afin de meubler l'espace. Les tableaux sont conservés et réunis aujourd’hui dans la collection Frick à New York depuis 1916.

Cet ensemble resta en place jusqu’en 1898, lorsque Louis-Michel Malvillan, arrière-petit-neveu d’Alexandre Maubert, les vendit non sans les avoir fait copier par un excellent peintre lyonnais, Auguste La Brély. Les originaux, désormais connus sous le nom des Fragonard de Grasse, sont donc, depuis 1916, exposés à la Frick Collection de New-York.

http://french361revolution.blogspot.fr/2008/05/cette-srie-de-panneaux-montre-lamour.html

http://art.mygalerie.com/lesmaitres/jhfragonard/fragonard3.html

En 1977 effectivement la demeure fut mise en vente, la Ville de Grasse s’en porta tout naturellement acquéreur et la maison de Alexandre Maubert est devenue un musée municipal, la Villa-Musée Fragonard. On y admire d’habiles copies des fameux panneaux vendus, mais aussi des Fragonard prêtés par le Louvre, et des tableaux de sa famille, qui compose une lignée d’artistes. Une impressionnante fresque en grisaille de son fils Alexandre-Évariste Fragonard s’impose dans la cage d’escalier. La villa n’avait pas été restaurée depuis quarante ans. Grâce au mécénat d’une habitante de Grasse, Alice Elena, elle a rouvert ses portes en avril 2015 après dix-huit mois de travaux, avec un toit, des huisseries rénovés, et une nouvelle scénographie d’exposition.

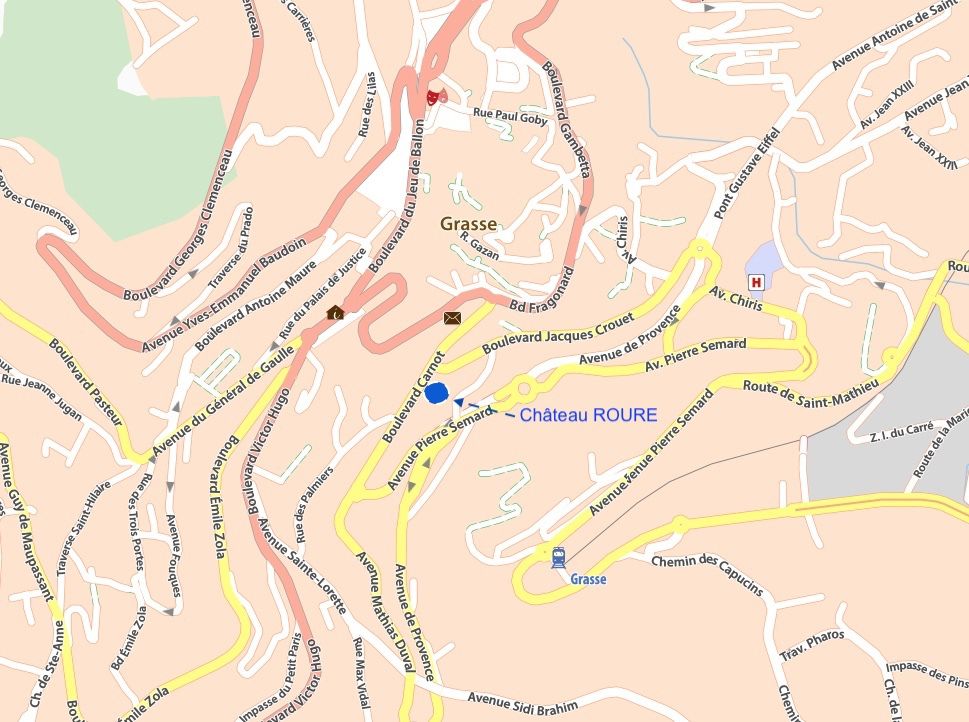

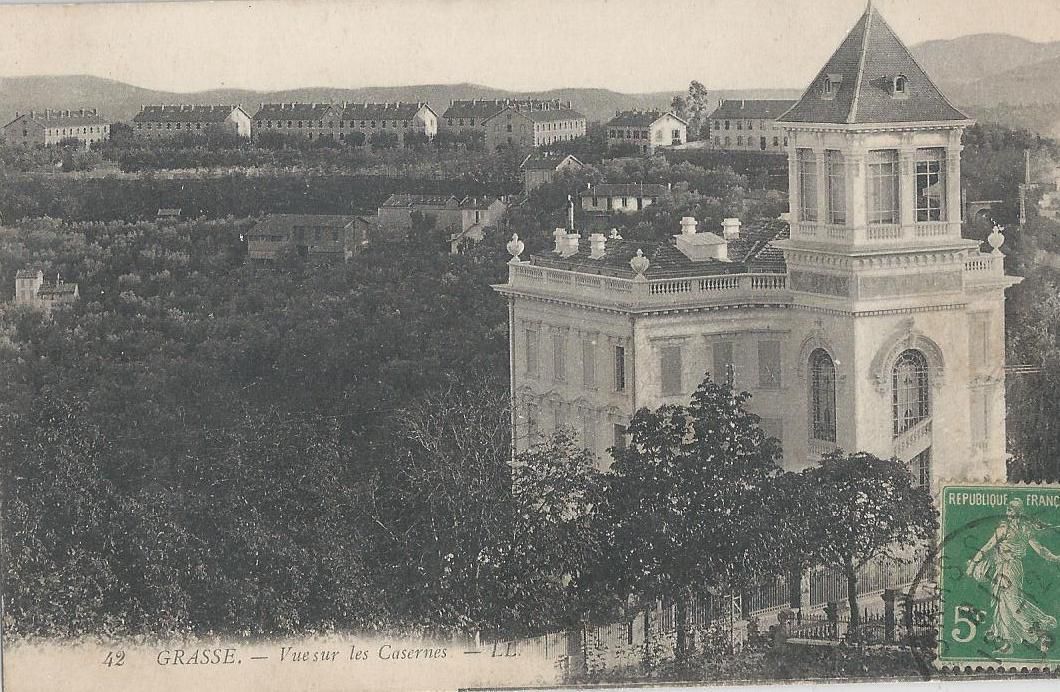

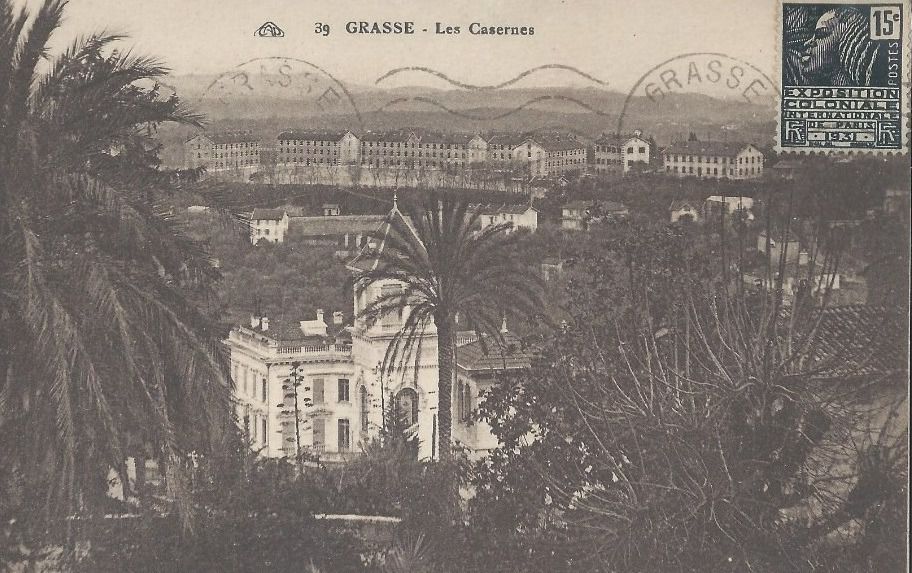

2/ LE CHATEAU ROURE

°°°°°

/image%2F2205144%2F20240116%2Fob_98de3c_277731248-10224215714078211-5709467076.jpg)

/image%2F2205144%2F20210220%2Fob_b0b710_roure-15987.jpg)

Jean-Paul Bascoul http://monaco4ever.blogspot.com/

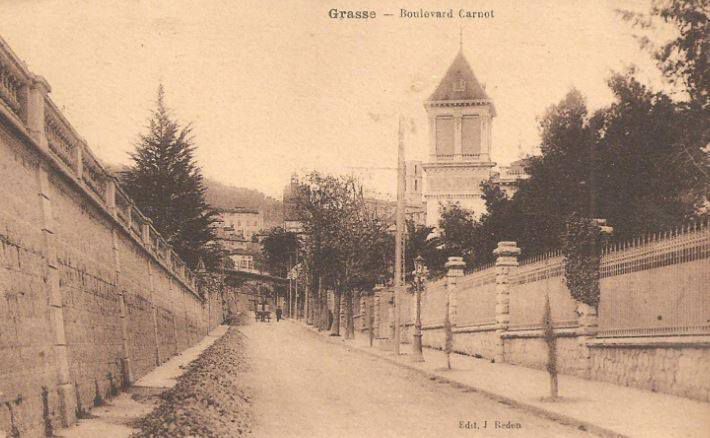

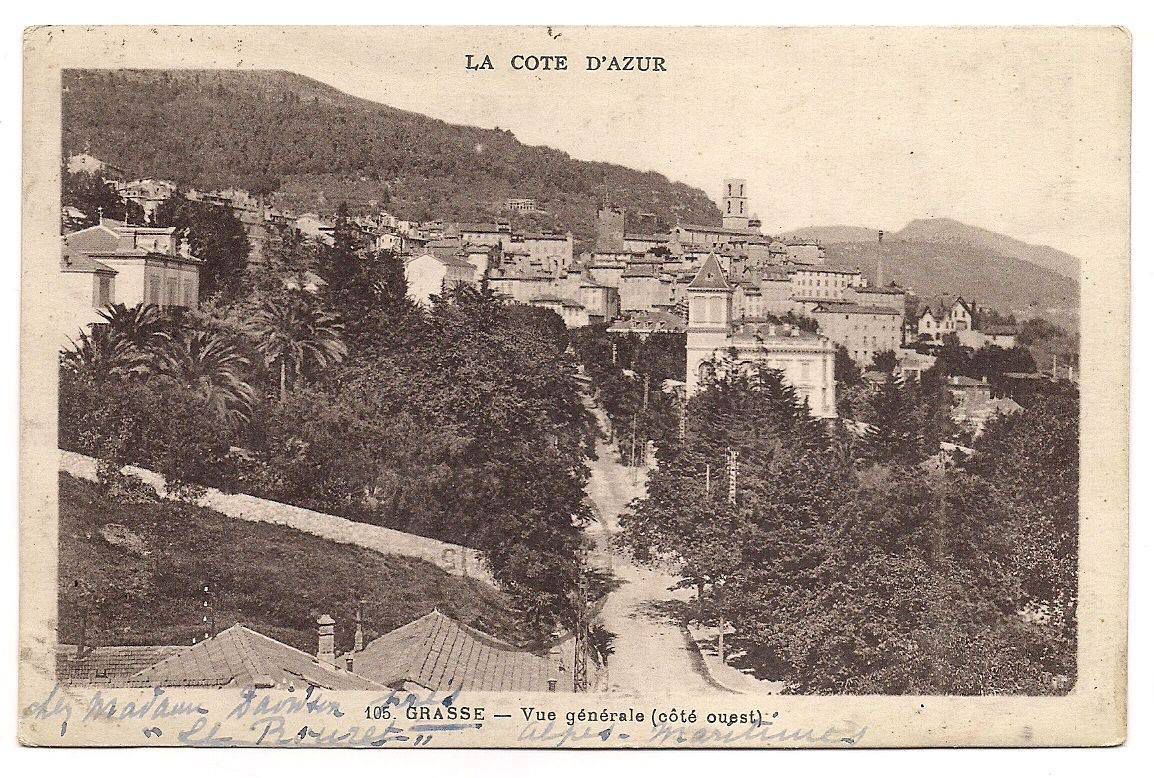

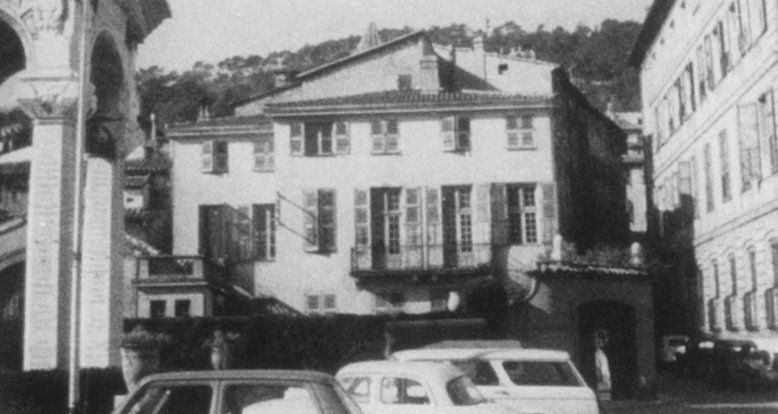

En périphérie de la ville historique de Grasse, sur le boulevard Carnot, le parfumeur Roure fit édifier autour de 1900 une grande villa art nouveau pour héberger sa famille. Elle fut habitée par plusieurs générations de Roure puis par d'autres descendants. On y faisait, parait-il, du patin à roulettes dans la grande salle à manger.

http://roure-parfum.blogspot.fr/

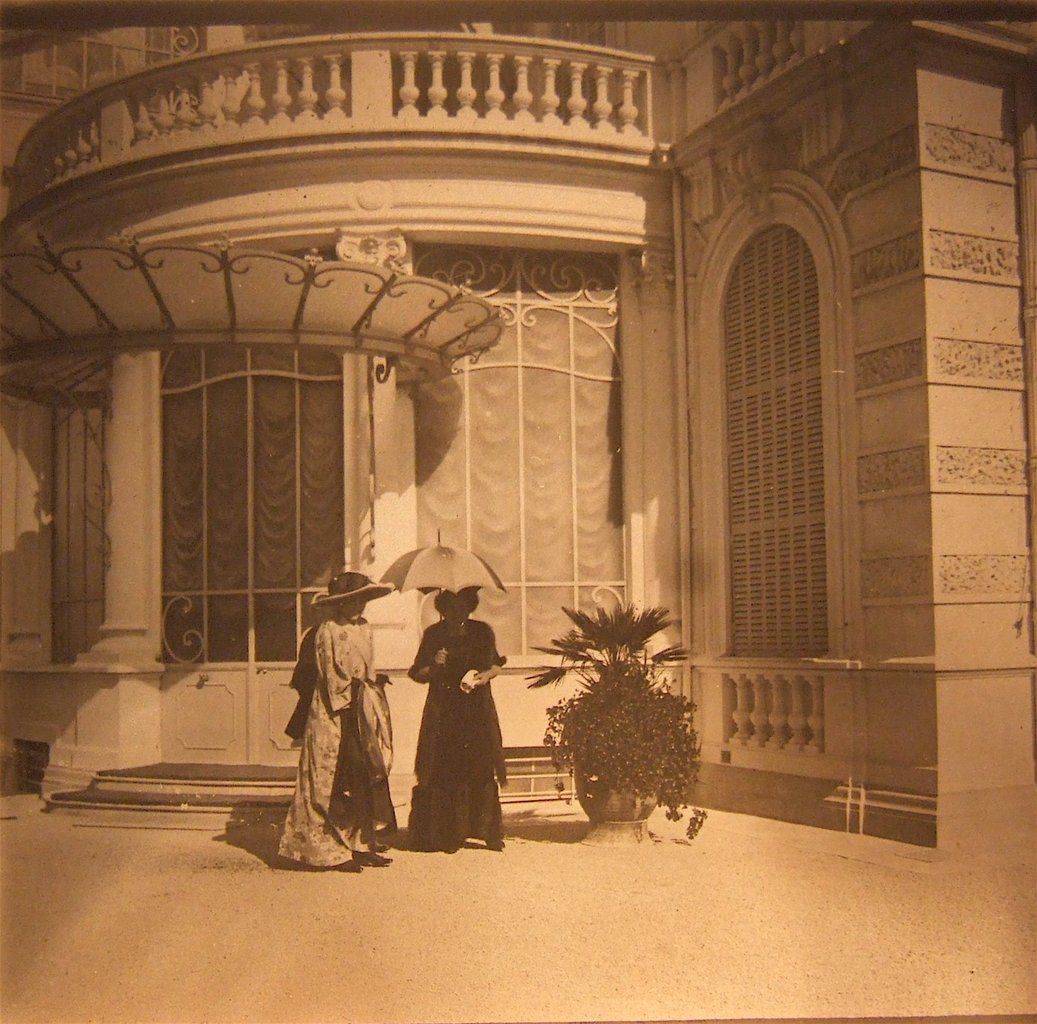

Sur cette photo de 1912 on peut y reconnaître quelques membres de la famille Ferrand. Henriette Ferrand, sous son grand chapeau est l'épouse de Jean Roure le parfumeur et sa mère, Madame Eugénie Ferrand, née Brocard avec son ombrelle. Les Brocard était une grande famille de parfumeurs en Russie. Un des fils, Marcel Ferrand, de dos sur ce cliché, sera fauché par la Grande Guerre quelques jours avant l'Armistice. Et sans doute, sous un grand chapeau, Henriette Ferrand, épouse de Jean Roure, propriétaire de la maison.

http://roure-parfum.blogspot.fr/

Cette photo montre une partie de la maison, du côté de l'entrée réservée aux autos. La taille de ces deux dames laisse imaginer la hauteur des plafonds et la perspective que devait offrir le grand escalier de marbre derrière cette porte. Sous un grand chapeau, Henriette Ferrand, épouse de Jean Roure, propriétaire de la maison.

°°°°°

Vers la fin des années 60, la mairie ne se porta finalement pas acquéreur de ce bien. Il fut vendu, puis détruit, pour céder la place à de grands immeubles (très moches) qui occupent tout l'espace du jardin et abritent aujourd'hui de multiples familles.

3/ HÔTEL PONTEVES

°°°°°

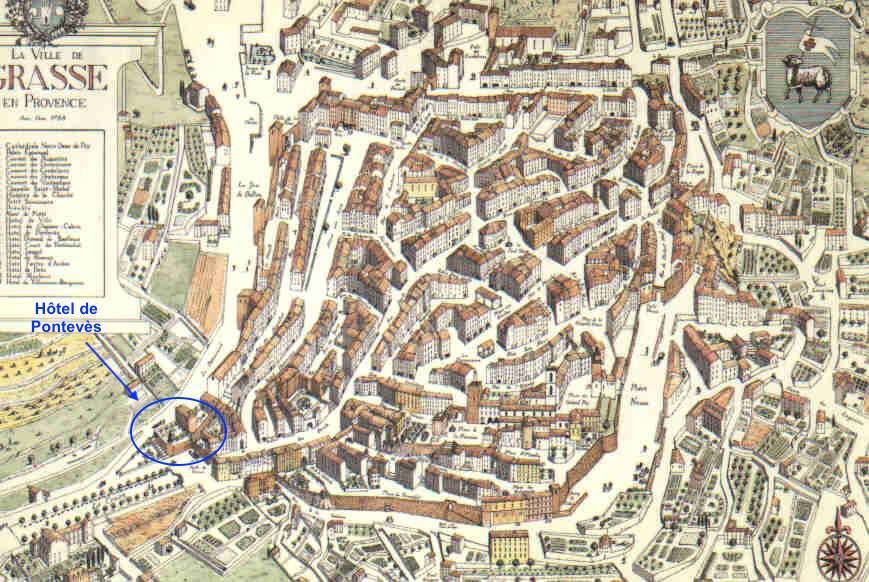

La famille de Pontevès est généralement considérée comme issue de deux des plus anciennes et des plus illustres familles de Provence. Un des premiers seigneurs est Bertrand de Pontevès, fils du seigneur de Barjols, au XIe siècle.

A Grasse, le XVIIIe siècle est une période prospère : la parfumerie connaît un véritable essor grâce auquel, de nombreux hôtels particuliers sont construits en ville et à la périphérie . L’hôtel de Pontevès en fait partie de ces constructions.

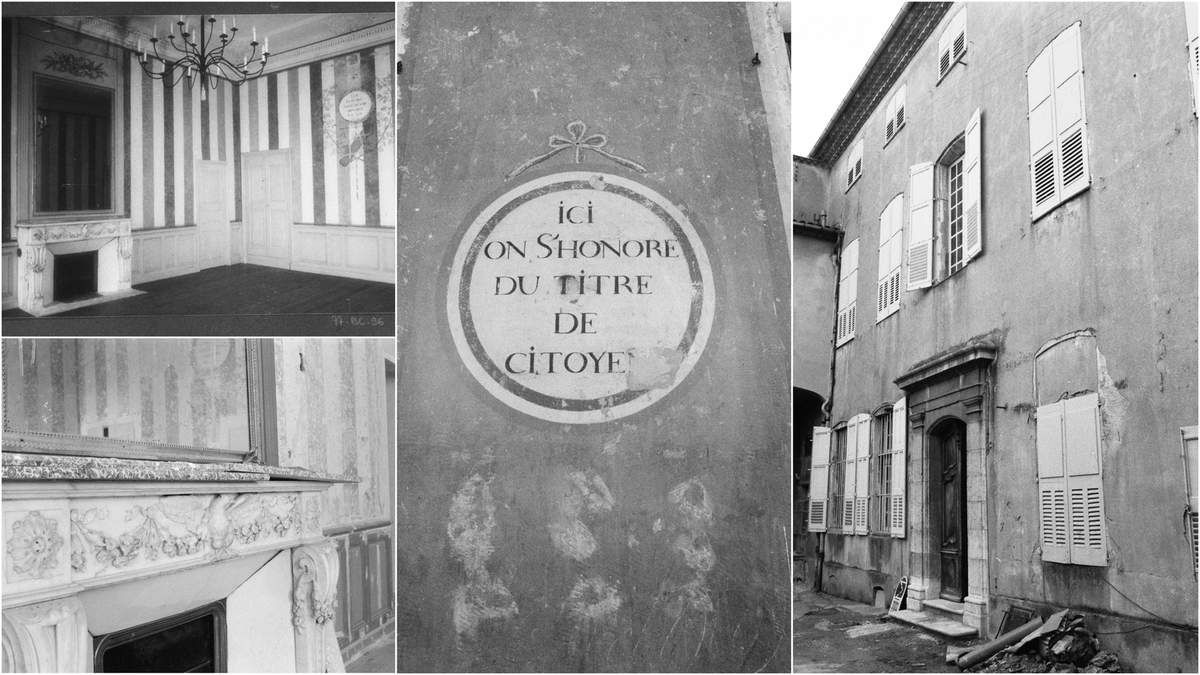

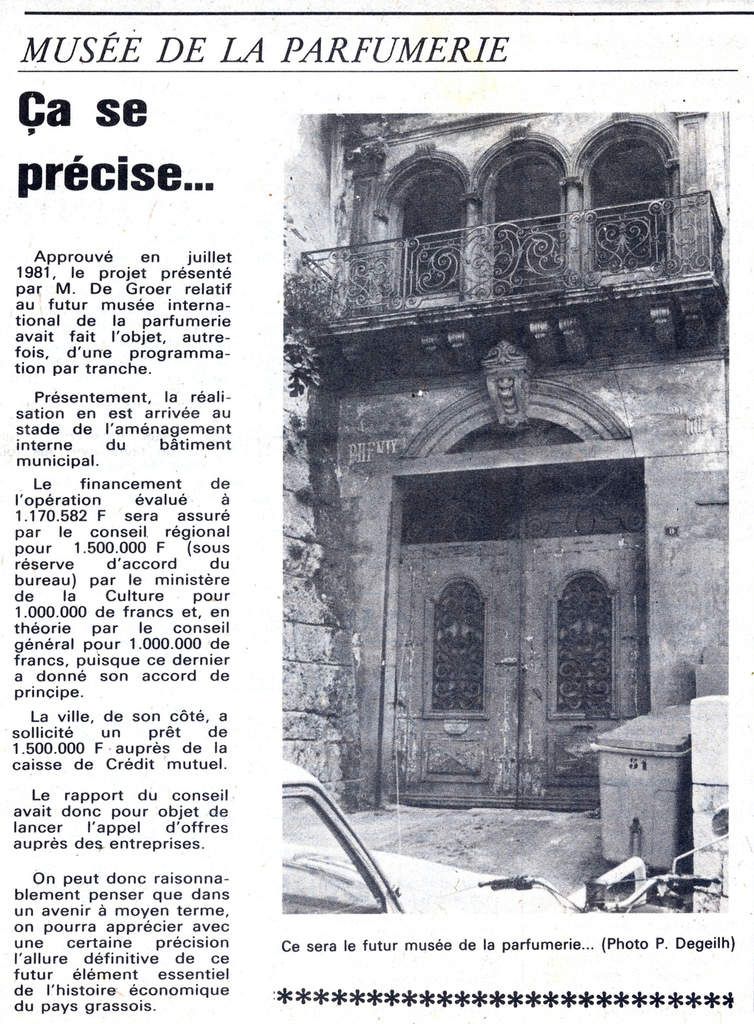

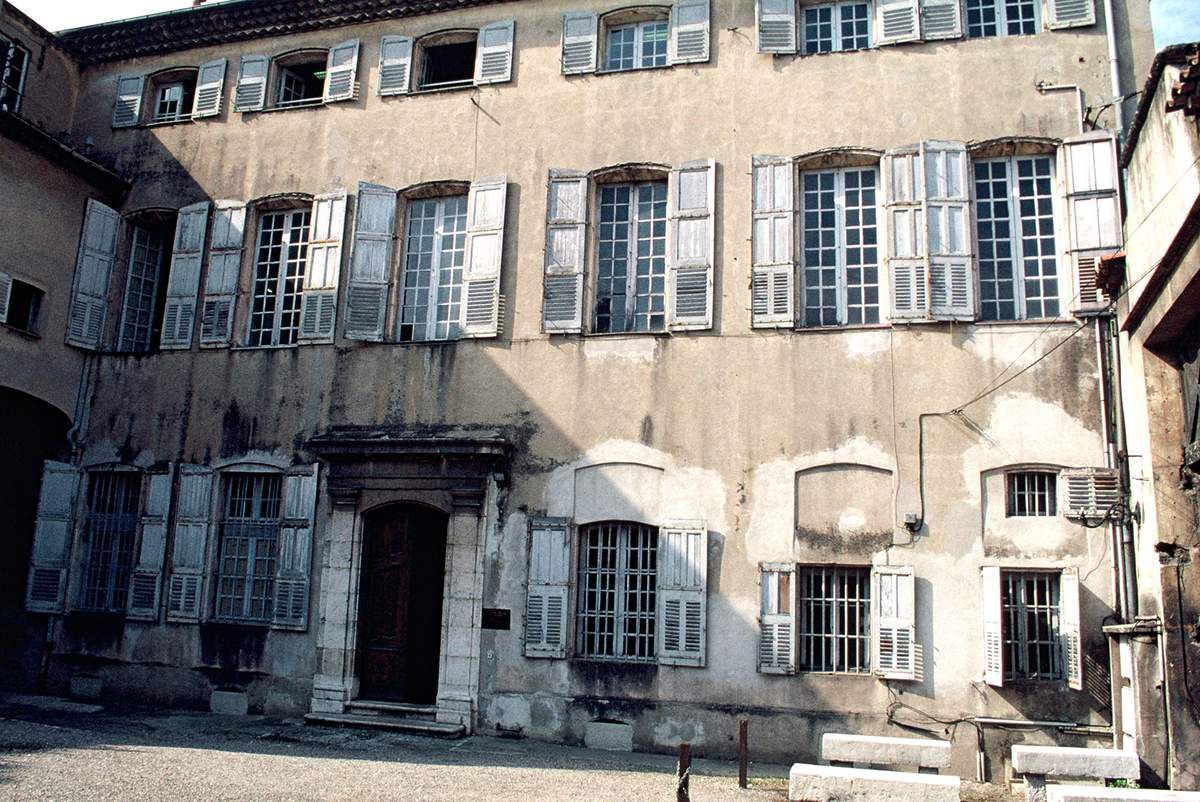

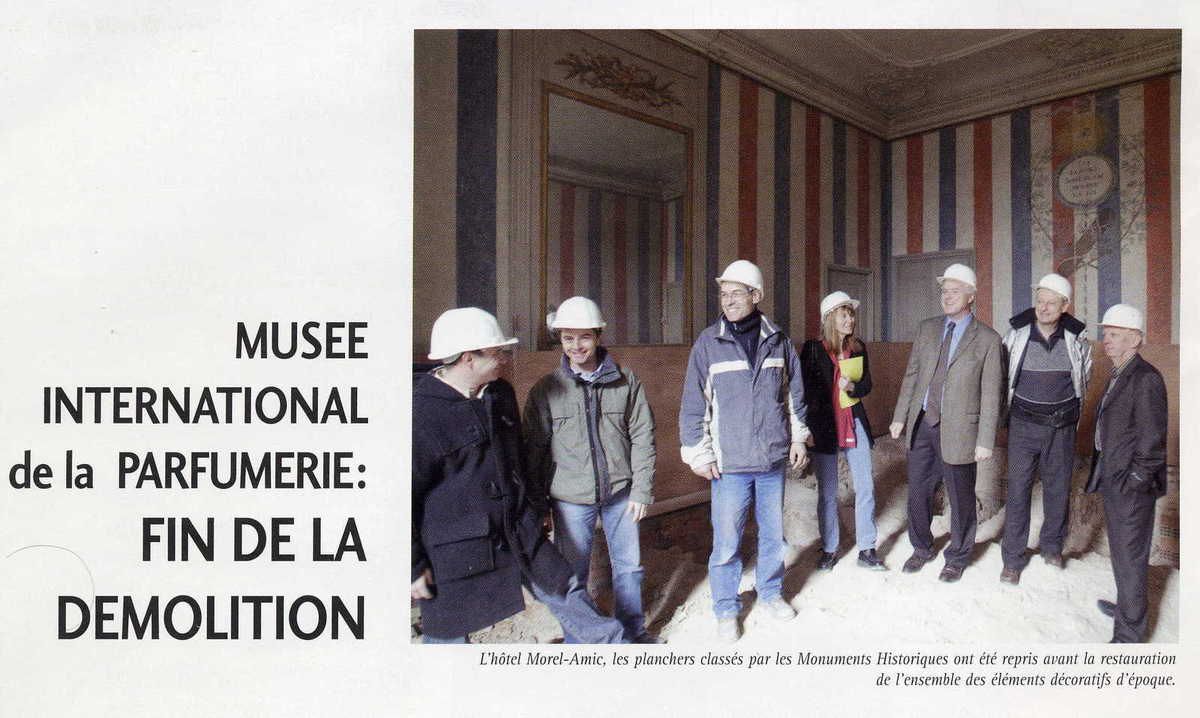

Cette superbe demeure qui se trouve au début du boulevard du Jeu-de-Ballon, est devenue une des cartes de visite de la ville surtout depuis qu’il a été transformé, en 1989 en Musée International de la Parfumerie. La bâtisse comporte trois étages avec une belle cour d’entrée qui s’ouvre sur un monumental portail à carrosses et un petit jardin complanté d’orangers et accolé aux remparts du XIVe siècle.

"Mais l'histoire de cet hôtel n'a pas été de tout repos. Son acte de naissance est contrarié. En effet, lorsque Marie-Honorade de Pontevès achète en 1774 par arrêt du Conseil du Roi (première année de règne de Louis XVI) un terrain au pied des remparts pour y construire un hôtel particulier, la municipalité grassoise conteste. Elle se réclame propriétaire d'une partie des terrains et demande à l'encore « Roy de France » de trancher.

La bataille d'avocats va durer jusqu'en 1778 et verra la victoire des Pontevès qui pourront enfin bâtir l'hôtel en 1781. Une dizaine d'années plus tard, désertée par son propriétaire Joseph Amable Arnouphle de Pontevès, émigré pour fuir la Révolution, la demeure est transformée en 1793 en siège du Directoire du département du Var.

°°°

"Une dizaine d'années plus tard, désertée par son propriétaire de l’époque, Joseph Amable Arnouphle de Pontevès, qui s’était émigré pour fuir la Révolution, la demeure est confisquée lors de la révolution Française et transformée en 1793 et jusqu’en 1795 en siège du Directoire du département du Var à la suite du transfert à Grasse, depuis Toulon de l’administration départementale. Le tribunal criminel révolutionnaire y tint séance et prononcera la condamnation d’une vingtaine de personnes à la guillotine installée dans le Square du Clavecin en face.

Les salles dites révolutionnaires qui témoignent de cette époque ont été conservées avec leur décors de l’époque(photo). Le jardin des orangers, situé devant la bâtisse créé en 1779 par Joseph Amable Arnouphle de Pontevès est orné de la plaque commémorant l'exécution des martyrs durant la Terreur (1793-1794).

"C'est en 1802 qu'un riche négociant, Pierre-Joseph Amic achète l'hôtel. Il transforme les sous-sols en fabrique d'huile d'olive. Un des prestigieux hôtes qui le fréquenta longuement pendant l'hiver 1811 est la soeur cadette de Napoléon Ier, la princesse Pauline Borghèse célèbre pour ses frasques notamment ses bains au lait d'ânesse qui défrayèrent la contrée."

D'après : http://www.grassetourisme.fr/IMG/pdf/fiche_15_hotel_ponteves.pdf

°°°

En 1921 la bâtisse est vendue à Monsieur Paul et Madame Morel née Fauques de Jonquiéres. Monsieur Paul Morel y meurt en 1974. L'hôtel est racheté en 1976 par la ville de Grasse qui l’a aussitôt restauré, Monsieur Hervé de Fontmichel étant maire et Conseiller Général de Grasse. Le bâtiment deviendra tour à tour tribunal de commerce, tribunal d'instance avant d'abriter les Affaires culturelles.

Après plus de deux siècles d'une vie tumultueuse et passionnante, l'hôtel des Pontevès va continuer son existence de prestige puisqu'elle représentera la noblesse même de la ville, la parfumerie en devenant le Musée International de la Parfumerie"

°°°

°°°

°°°°°°

L'Hôtel de Pontevès devient le musée international de la Parfumerie au XXe siècle

°°°

"Créé en 1989 et rénové en 2008, le Musée International de la Parfumerie est unique. Le Musée International de la Parfumerie est le premier établissement public consacré à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine mondial des odeurs, des arômes et des parfums.

Lieu vivant de la mémoire, le Musée International de la Parfumerie aborde l’histoire du parfum sous ses différents aspects : matières premières, fabrication, industrie, innovation, négoce, design, marketing, usages. Le parfum s’exprime également à travers de fabuleux objets venus des cinq continents tels oeuvres d’art, textiles, témoins archéologiques…

Le Musée International de la Parfumerie est également un projet architectural audacieux de Frédéric Jung s’articulant autour d’un rempart du XIVème siècle et l’hôtel particulier Pontevès, soit 3 500 m2 avec jardins et terrasses dans un cadre paysager d’exception."

http://www.destination-napoleon.eu/121-0-Grasse.html

°°°

lkgmi!ty

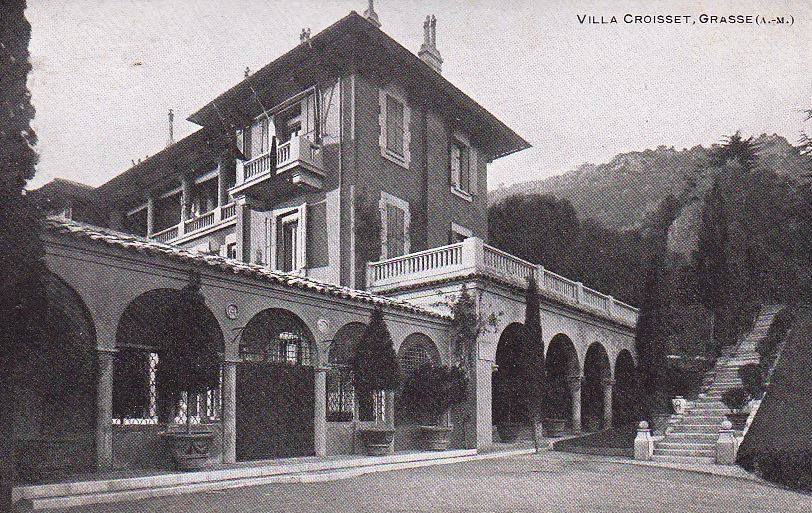

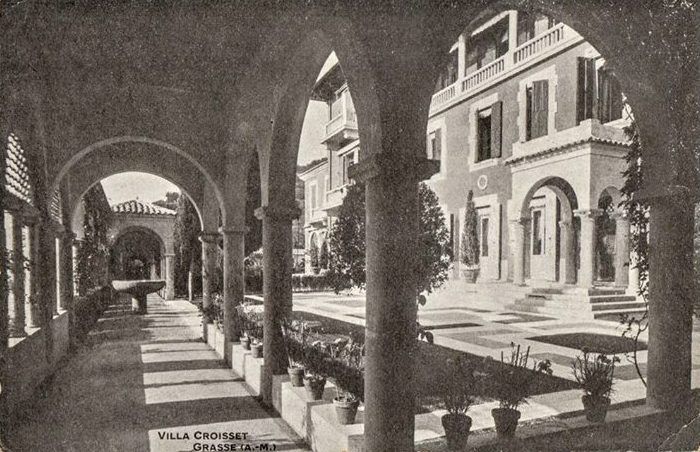

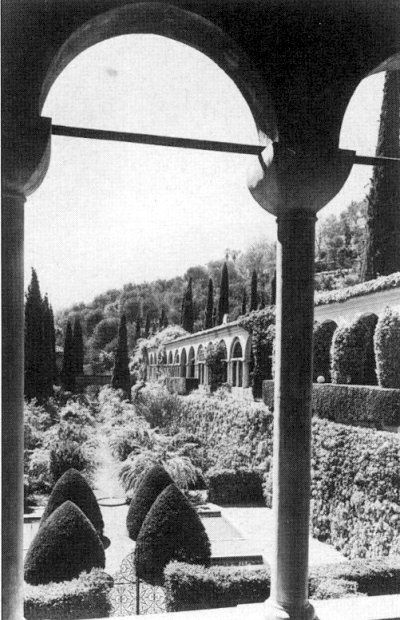

4/ VILLA DE CROISSET

°°°°°

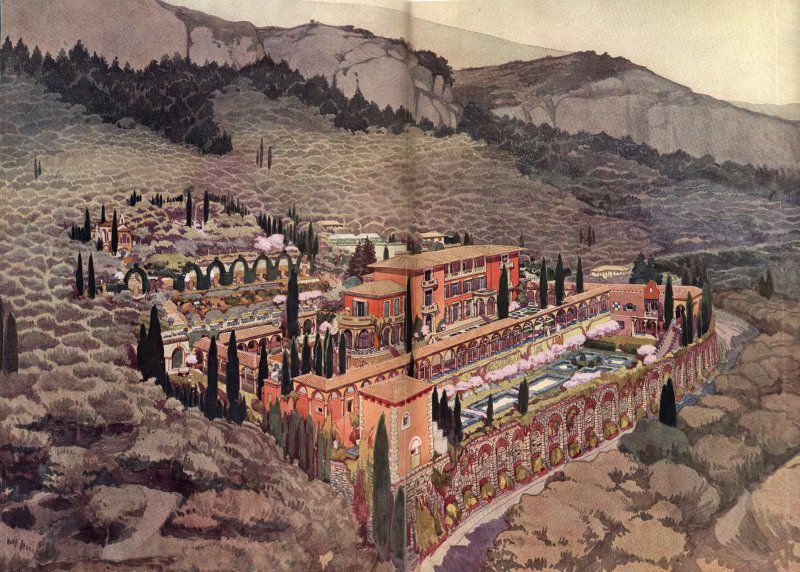

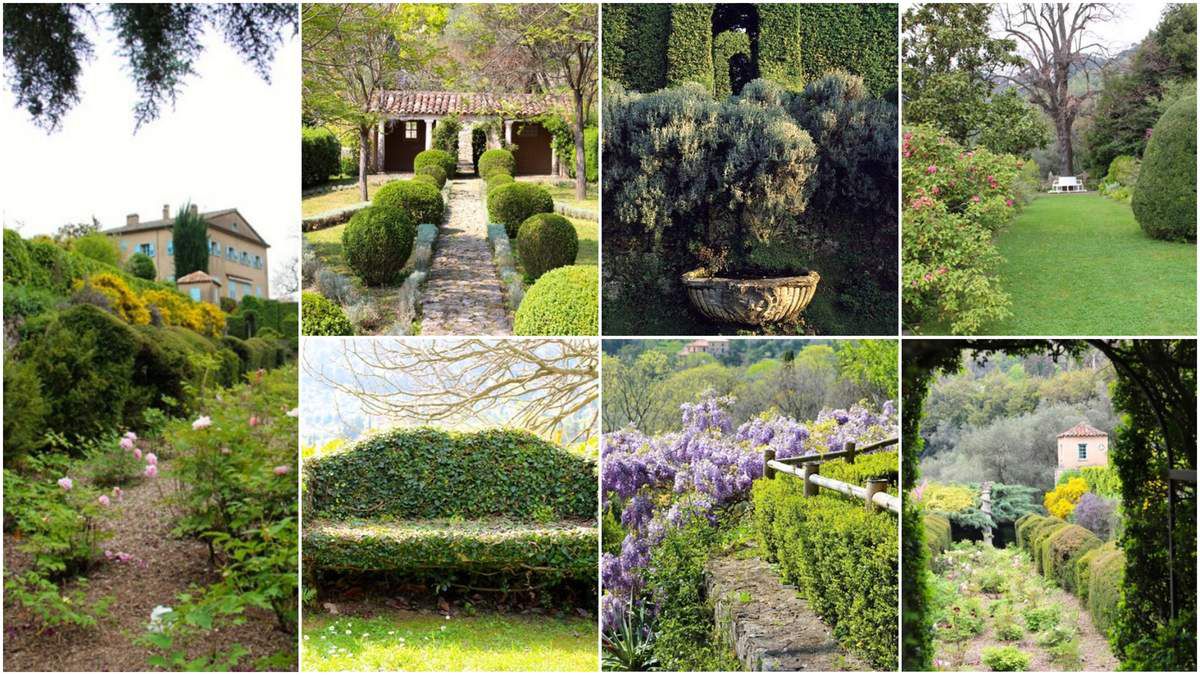

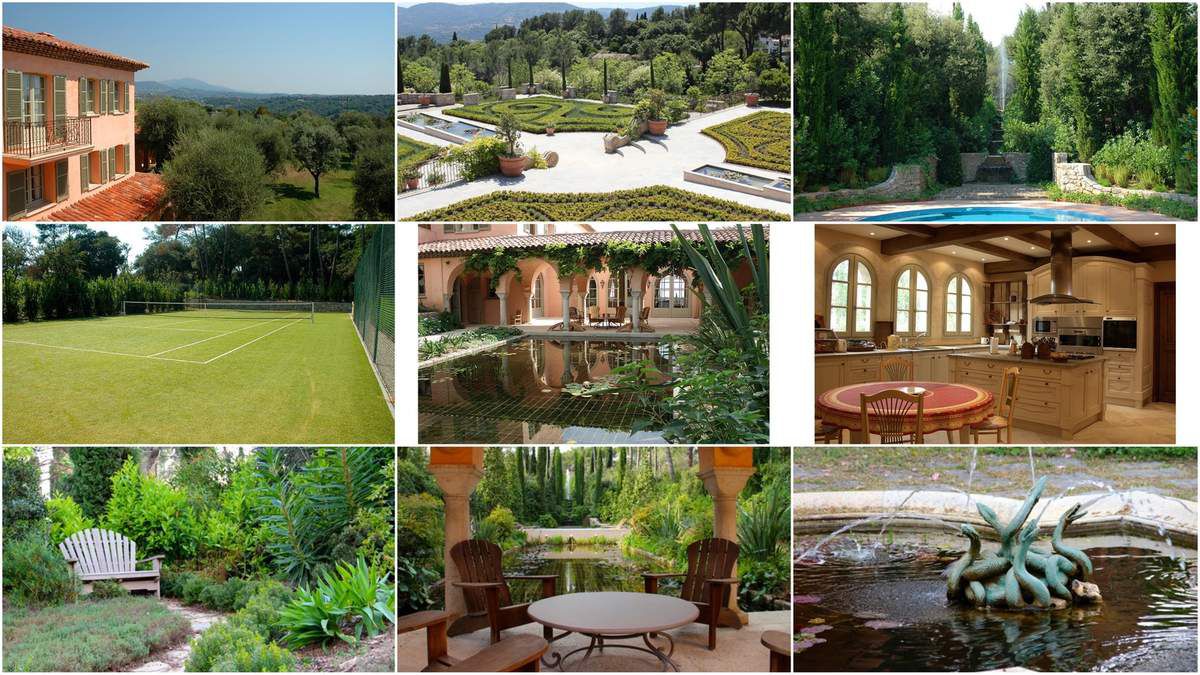

Une vraie merveille avec un jardin de 20000 m2 situé sur la route de Magagnosc et qui domine "les restanques depuis Grasse jusqu'à la Napoule".

Ancienne propriété de Mme Francis de Croisset, née Marie-Thérèse de Chevigné et mère de Marie-Laure de Noailles, née Bischoffsheim d'un premier mariage.

Marie-Thérèse de Chevigné (descendante du Marquis de Sade) était l'épouse de Maurice Bischoffsheim (1875-1904) mort jeune de la tuberculose alors que leur fille Marie-Laure était encore bébé. Maurice Bischoffsheim était le fils d'un richissime banquier juif allemand Ferdinand Bischoffsheim et de son épouse américaine Mary, née Paine, descendante d'une lignée de Quakers. Marie-Laure Bischoffsheim, sa fille, fut l'unique héritière d'une énorme fortune.

Marie-Thérèse de Chevigné se remaria en 1910 avec l'auteur dramatique Francis de Croisset dont elle eut un fils et une fille.

Quant à Marie-Laure Bischoffsheim, elle épousera en 1923 le vicomte de Noailles, qui possédait une autre grande demeure à Grasse, l'Hermitage Saint-François . Elle passait ses étés à la villa de Croisset à Grasse chez sa mère. http://wikipedia

Document : http://apieddansgrasse.free.fr/?page_id=31

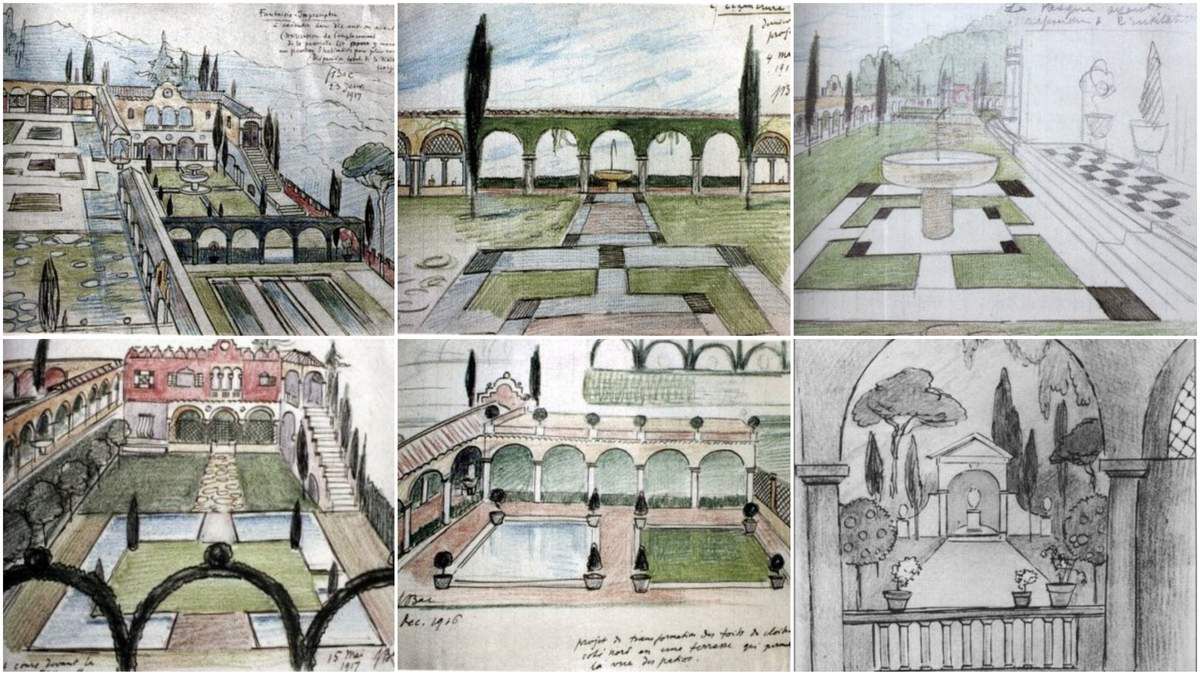

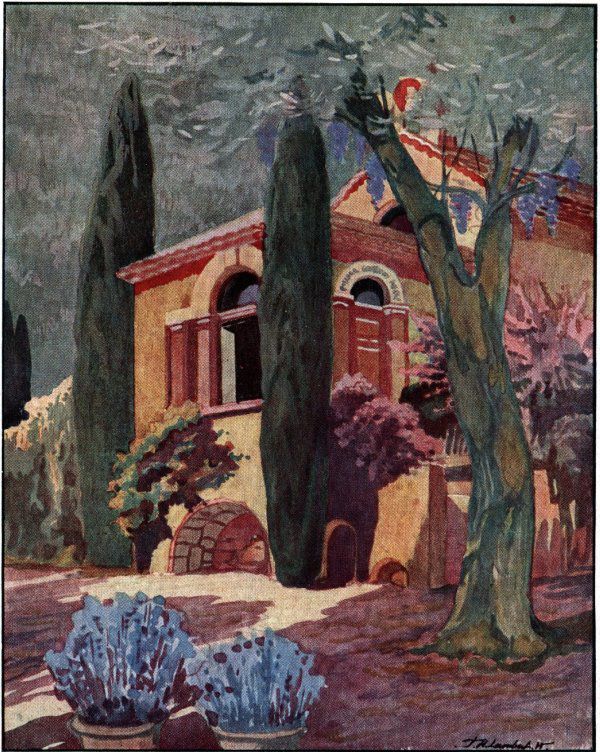

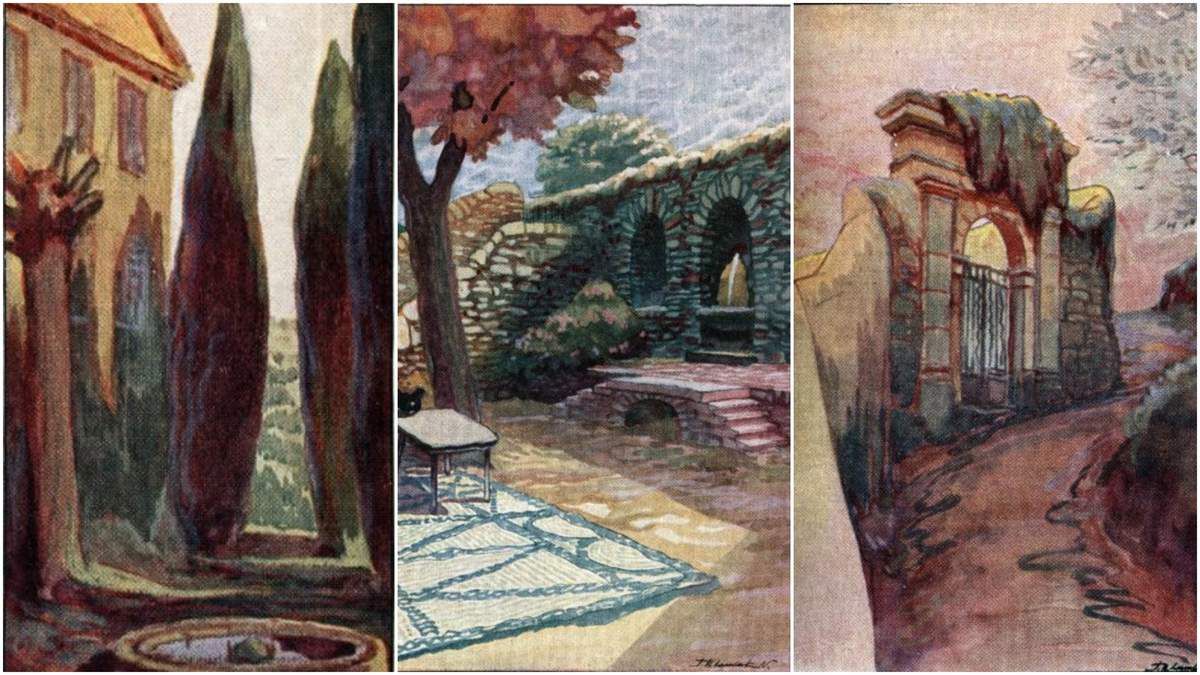

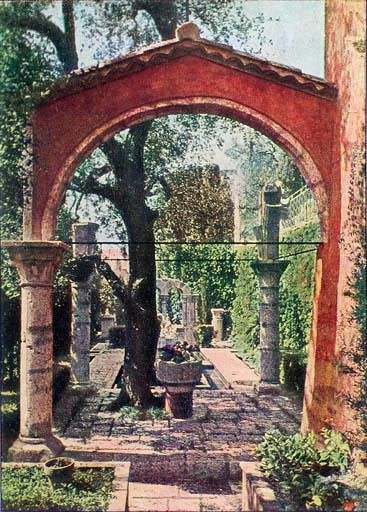

La villa de Croisset fut la première oeuvre architecturale et paysagiste de Ferdinand Bac. Arrière-petit-fils illégitime du roi Jérôme, frère de Napoléon 1er, peintre, décorateur, dessinateur humoristique, critique d’art et mémorialiste du Second Empire, Ferdinand Bac (1859-1952) avait plus de cinquante ans lorsqu’il se découvrit une vocation de créateur de jardins. En 1912, au cours d’un dîner, il propose à Marie-Thérèse de Croisset de transformer sa maison dépourvue de tout caractère et de créer un jardin dans un site agreste doté d’une admirable vue sur la campagne de Grasse.

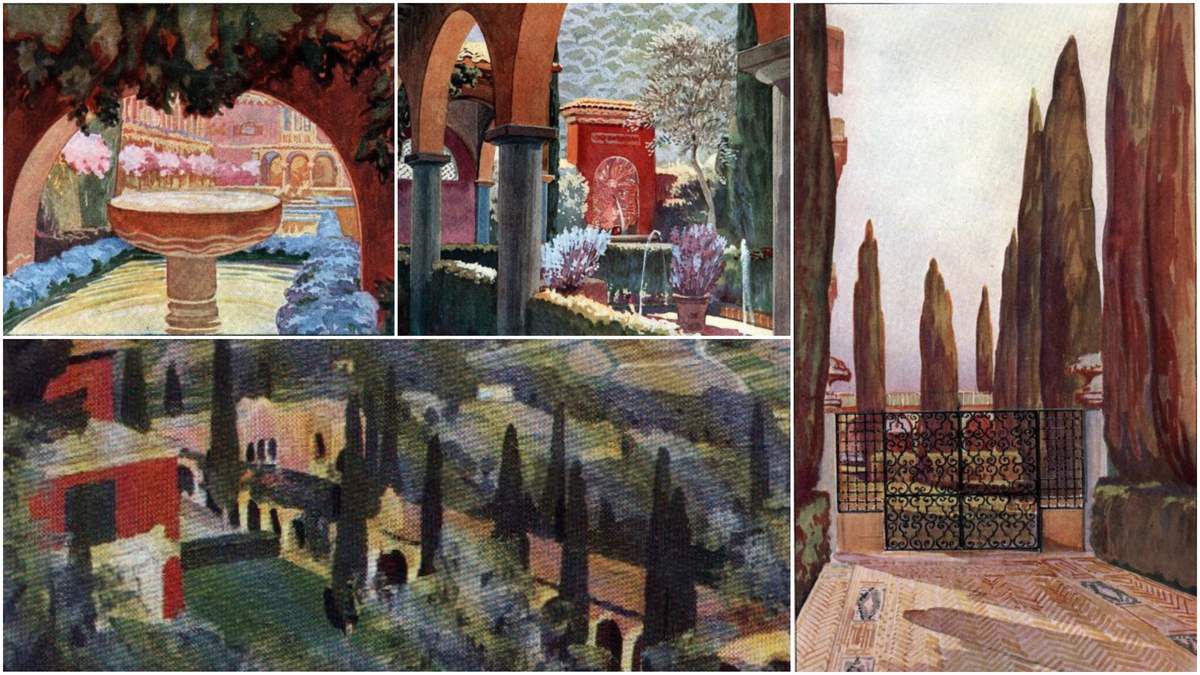

Depuis le jour où visitant, près de Grasse, en 1908, l'Ermitage de Saint-François l'autre nom de la villa de Noailles, il a eu la révélation d’une beauté exactement adaptée à un sol. Il s’attacha à une oeuvre de rénovation dont la Villa Croisset marque la première étape. Bac était à la recherche d’un style qui trouvait son inspiration dans les traditions de l’Antiquité classique et de la Renaissance. Voyageur érudit, il rassembla ce qu’il avait vu de meilleur autour de la Méditerranée et en fit un nouveau style pan-Méditerranéen, qui était fondamentalement d’esprit latin et italien et franchement opposé à ce qui était réalisé habituellement au XXe siècle sur la Côte d'Azur avec des "maisons en plâtre et des jardins décorés de palmiers"

"Aussitôt pensé, je me suis mis à gâcher un grand nombre de papier à lettre sur lequel je traçais d’une main nonchalante une suite d’arcades, de cours, de jardins clos, à travers lesquels on devait apercevoir, dans une douce captivité, l’enchantement d’une nature qui avait de tout temps - et si souvent en vain - invité les hommes à lui rendre hommage. Le lendemain déjà, on se mit à l’oeuvre. Et ce fut la Villa Croisset… » (Ferdinand Bac, Noël 1943).

d'après http://apieddansgrasse.free.fr/?page_id=31

Bac s'impose tout d'abord un retour aux matériaux simples, ayant leur origine dans la construction rustique de la région…

Il s'imposa ensuite la "recherche un accord entre habitation, jardin et paysage à l’aide de cadrages très structurés, végétaux ou construits, intégrant le paysage au jardin. Le paysage réclamait une architecture arcadée… L’élévation de cette arcature de plus de cent mètres de longueur fit soudain de ce panorama une galerie de tableaux où chaque arche révélait un aspect nouveau… »

http://apieddansgrasse.free.fr/?page_id=31

Ferdinand Bac avait prévu des couleurs chaudes et orientales, ocres, roses, safrans rouge vénitien en complément aux verdures naturelles des plantes et des oliviers dont les montagnes sont couvertes à Grasse et qui donnent la couleur de fond du paysage. Il remettra aussi à l’honneur des variétés méridionales cultivées depuis l’Antiquité. par exemple autour de la Villa Croisset, inspiré par le cloître d’Assise, il avait prévu de planter d’immenses cyprès pour ombrager les patios.

°°°°°

Et voici le travail :

Les travaux commencé en 1913 et interrompus par la guerre de 1914/18 dureront plus de sept ans.

/image%2F2205144%2F20200929%2Fob_6c6260_noailles-01258.jpeg)

°°°°°

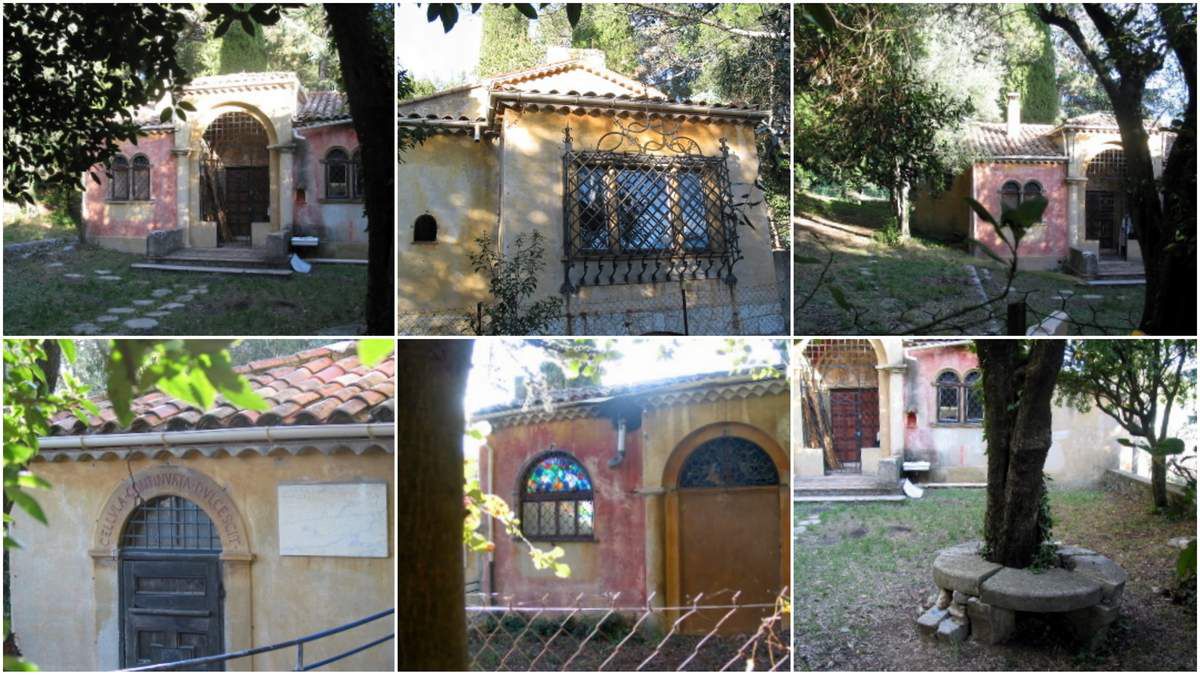

Pour couronner l’oeuvre de cette villa de Croisset imprégnée d’une « harmonie franciscaine », une chapelle dédiée à « Saint François dans la solitude » fut édifiée au sommet du jardin.« Elle est située dans le silence, en retrait d’une petite place où s’érige un calvaire. Cette chapelle fut ornée de peintures, de vitraux qui rompaient avec tous les raffinements modernes par le seul emploi de l’éclat naturel des verres, d’un dessin archaïque ». (Ferdinand Bac, L’Illustration, Noël 1922)

°°°°°

Le crime de 1975...

De l’oeuvre de Ferdinand Bac, presque rien ne subsiste aujourd’hui. L’un des trois immeubles construits vers 1975 occupe l’emplacement de la villa détruite. Seul le secteur Nord-Est du domaine (en copropriété) présente encore quelques vestiges de ce que fut ce merveilleux jardin : ici ou là, une arche où le badigeon de rouge vénitien tient encore, un dallage de briques en quinconce, la base circulaire d’un kiosque, et surtout, bien émouvante, la chapelle. http://apieddansgrasse.free.fr/?page_id=31

/image%2F2205144%2F20201226%2Fob_f8e64f_collage-fotor012587.jpg)

Il reste la chapelle

La chapelle dédiée à « Saint François dans la solitude » est encore debout. Avec le terrain d’environ 1000 m2 qui l’entoure, elle appartient aujourd’hui au diocèse de Nice.

/image%2F2205144%2F20201226%2Fob_f8e64f_collage-fotor012587.jpg)

Informations Bastien Botazzi le 24/07/2021

Il ne reste qu'une partie des murs et des arcades en parties haute derrière l'immeuble le plus près de la route, et en haut l'ancienne chapelle qui était occupée par les scouts pendant longtemps. Elle est malheureusement vidée de tous ses décors et dans un drôle d'état d'abandon

Un scandale

"Comment accepter la destruction de parcs paysagers irremplaçables ? On ne peut s’empêcher de penser que l’essentiel de l’oeuvre de Bac aurait pu être préservée si deux immeubles seulement avaient été construits (le troisième occupant l’emplacement exact de la villa Croisset). Il reste à formuler le voeu que la chapelle et ce qui reste du jardin soient enfin classés, restaurés, et rendus accessibles aux visiteurs au cours des Journées du Patrimoine."*

*D'après Marcel Gaucher, "Les jardins de la fortune", paru chez Hermé 1985 ; l’auteur, né en 1906, grandit à Grasse à la Villa Victoria où son père était chef jardinier ; lui-même consacra sa vie aux jardins.

Informations Philippe Verdiell le 24/07/2021

Il y avait aussi, à l'entrée du domaine, une annexe comportant 5 logements dans l'un desquels j'ai vécu avec mes parents depuis mon enfance jusqu'en 1963. Lorsque nous avons déménagé, ce sont mon grand-père et surtout ma grand-mère qui y ont habité jusqu'en 1979, année où il a fallu partir car tout allait être démoli pour y construire a la place les immeubles que l'on connaît. La Villa Harjes juste en face allait connaître le même sort. Il n' empêche qu'il s' agissait d'un sacré domaine et je me souviens que même si la Villa était inhabitée, le jardin magnifique avec ses haies et petits bassins était encore entretenu.... Supers souvenirs d'un temps révolu mais heureux de l'avoir connu...

5/ L'HÔTEL PARTICULIER GAZAN DE LA PEYRIERE

°°°°°

°°°°°

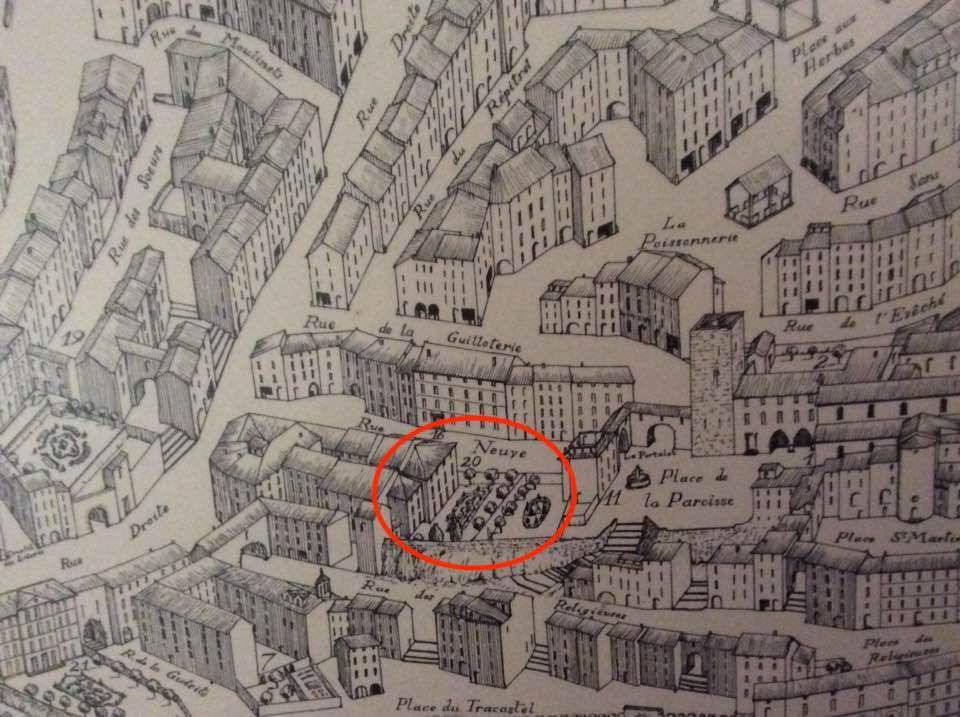

Au n° 7 de la rue Gazan, autrefois nommée rue Neuve puis rue de la Commune car elle conduisait à la mairie, se dresse l'hôtel Gazan de la Peyrière. Cette imposante bâtisse érigée sous Louis XIV par la famille Durand de Sartoux, notables de la ville, fut acquise sous l'Empire par le général Honoré, Théodore, Maxime Comte de la Peyrière, né à Grasse en octobre 1765 et mort à Grasse en avril 1845, Grand Pair de France, grand-croix de la Légion d'honneur et de l'Ordre de la Réunion.

Fils de Joseph Gazan, philosophe et subdélégué de l'Intendant de Provence, il guerroya toujours avec bravoure, comme le rapportent les historiens. Il fut tout d'abord garde du corps de Louis XVI. Plus tard, il servit sous les ordres de Moreau, puis Masséna, il se distingua aussi à Zurich, Saragosse, Marengo, Orthez et Iéna... Il sera par contre assez réservé envers Napoléon Ier qu'il refusa de recevoir lorsque ce dernier débarqua à Golfe-Juan s'étant retiré dans une autre de ses propriétés, le domaine de la Peyrière sur la route dAntibes.

Cette demeure historique sera acquise plus tard (en 1963) par le parfumeur Costa (Fragonard) et restaurée par son fils Jean-François en 1975. Elle fut pendant de nombreuses années le siège social des "fabricants de matières premières pour la parfumerie" avant d'être transformée dans les règles de l'art sous le contrôle des Bâtiments de France en habitations privées au début du XXIe siècle.

Cette bâtisse est inscrite aux "Monuments historique" depuis 1992.

°°°°°

L'entrée massive et majestueuse de l'immeuble. Avec sa lourde porte en noyer ornée des armes du Général d’Empire Gazan, le plus célèbre de ses occupants.

Les escaliers majestueux desservent trois étages d'appartements spacieux. Une cage d'escaliers plus étroite conduit au dessus à des logements plus modestes. Dans les années 1955/60, l'un deux était occupé par la Paroisse de Grasse qui y logea l'Abbé Foucault, aumônier des garçons de la ville. De nombreux jeunes y étaient accueilli par le prêtre qui mettaient son salon avec télévision à leur disposition ; un luxe pour l'époque, aucun autre foyer d'accueil n'existant par ailleurs et la télévision était encore rare.

6/ L'HÔTEL PARTICULIER FANTON D'ANDON

°°°°°

°°°°°

°°°°°

Depuis 1966/05/18

L’histoire de cet hôtel particulier qui appartient à la famille Fanton d’Andon et qui se trouve à la Rue Gazan, commence en fait sur la petite place des Soeurs dans une maison du XIIIe siècle où le sieur Russan Simousse Thorenc, notable à Grasse, en fait son hôtel au XVe siècle. Il y aurait reçu d’ailleurs une certaine Catherine de Médicis quand elle visita Grasse mais s'agit-il de la future Reine de France ??? Rien ne le prouve.

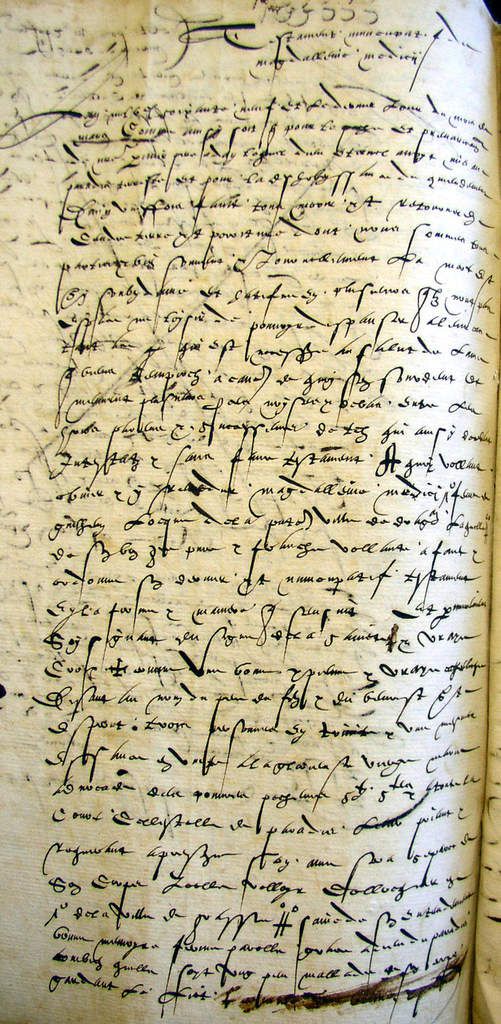

Certains historiens grassois contestent le fait que la future Reine soit venue à Grasse. Par contre dans ce site : https://discovart.fr/2015/10/23/secrets-de-beaute-catherine-de-medicis/ il semblerait bien que sur sa route depuis l'Italie pour épouser Henri II, roi de France en 1549, la future Reine se fait accompagner de son fidèle parfumeur Renato Bianco, plus connu en France sous le nom de René le Florentin. Ce Renato Bianco serait le créateur de la mode des gants parfumés qui séduit la haute société et dont la future Reine en serait plus qu'adepte. La ville de Grasse étant réputée pour sa fabrication de gants parfumés il semble logique et possible que Catherine de Médicis, la future Reine, soit passée par Grasse. Mais il semble peu probable qu'elle ait séjourné dans ce triste coin de la ville des parfums. Il y avait certainement mieux. Il n'y a aucune archive sérieuse de cette éventuelle visite célèbre... Par contre un généalogiste du nom de GénéaRichard nous a fait part ses recherches à ce sujet et conclut qu'il s'agit d'une autre Catherine de Médicis qui habitait à Grasse :

"Les héritiers du seigneur de Russan ne savaient pas déchiffrer l'écriture du XVIe siècle. Quand il a lu Catherine de Médicis son sang n'a fait qu'un tour et il s'est précipité chez le marbrier pour faire poser une plaque sur l'hôtel de ses ancêtres."

GénéaRichard poursuit ses explications : "L'identité se trouve en titre et c'est l'épouse de Guilhem LOQUES (Ligne 16 page 1) et elle est dite de la ville de Grasse (4ème avant dernière ligne en bas de la page 1) ce qui prouve l'existence d une famille de Médicis à Grasse au milieu du XVIe siècle. C'est écrit Madeleine MEDICII avec 2 i ; c'est le génitif latin, c'est à dire "de Medici" (patronyme qui a été ensuite francisé en Médicis, les Medicis en Italie se nomment MEDICI. Cet acte a été rédigé en 1569 chez Maître Victor PASCALIS, notaire et se trouve aux archives départementales du Var sous la cote 3E12 art 27"

Et il poursuit : "Catherine et son frère Jean, dont la mère était Dame de Cassano au XVIe siècle, seraient issus, selon la légende des Médicis de Florence mais l'arbre des florentins a été moult fois étudié et comme beaucoup, ils ont été assassinés avant de donner une descendance. L'arbre généalogique des premiers degrés est rapidement fait, à moins de tomber sur une branche bâtarde occultée dans les généalogies officielles il n y a pas de trace d une branche ayant émigré à Grasse, il s'agirait plutôt des Medicis di Marignano.

Jacques Médecin, l'ancien maire de Nice était issu aussi des Médicis de Grasse. En argentine il se faisait appeler Marquis de Médicis. Sans doute, il avait eu en main la généalogie de la famille qui le reliait aux Médicis italiens. Les bons curés avaient l'habitude de couper la particule et de franciser les patronymes des familles déchues et inversement en offraient une aux roturiers émergents. Au XVIIe Les Médicis de Grasse sont devenus "de Médecin" puis Médecin tout court."

°°°°°

Mais reprenons notre histoire ...Pour être mieux installé que sur cette tout petite place, le sieur Noble de Russan, co-seigneur de Thorenc construit plus tard un nouvel hôtel à la rue Gazan qui à l'époque s'appelait la rue Neuve ou après rue de la Commune. Cette demeure fut habitée tour à tour par Messire François de Grasse, seigneur de Saint Césary, Messire Pierre de Grasse, son frère, seigneur de la Malle, commandant pour le "Roy" à Saint-Laurent du Var.

Ensuite, et c’est important, Noble Alexandre de Pontevès-Bargême, qui fut par ailleurs élu maire de Grasse en 1732, y résidera à son tour dès le début du XVIIIe siècle. Plus tard, y habiteront les de Calvi-Saint-André, baron de Vignolès puis le comte de Lestang-Parade…

°°°

Mais revenons en 1708, Monsieur de Pontevès-Bargême, à l’époque où il habitait son hôtel de la rue Gazan, vend une partie du jardin attenant à sa maison à Messire Claude Fanton d'Andon, conseiller du Roy, lieutenant particulier au siège. Ce dernier y construit son hôtel particulier qui aura une position particulièrement privilégiée sur la Place du Puy, face à la Cathédrale et cela en plusieurs étapes. Il conservera en jardin complanté d’orangers et de buis une petite partie de la propriété qui est « très bien alimenté en eau ». Il y installera également quelques fontaines d’agrément. L’intérieur est richement meublé et comporte un très bel escalier.

Sous la révolution, l’hôtel fut le siège de la mairie de Grasse, pendant l’incendie de la cathédrale ce qui rendait l’hôtel de ville voisin inutilisable.

La famille Fanton d’Andon qui possède toujours cette propriété a fourni plusieurs magistrats à la communauté. Messire François de Fanton, seigneur d’Andon et de Thorenc, fut le dernier lieutenant général, président civil, criminel et des soumissions, au corps et siège de la sénéchaussée de Grasse, où il avait succédé à Messire Louis de Lombard de Gourdon en 1767. Plus tard, Jean Fanton d'Andon fut Maire de Grasse de 1951 à 1959 après Pierre Ziller et avant Hervé Court de Fontmichel.

°°°°°

°°°

"Après des années de négociation, je suis heureux de vous annoncer que depuis le 2 septembre 2019, les travaux de la toiture et des façades de l’Hôtel particulier FANTON D’ANDON ont démarré ! Construit par la famille FANTON D’ANDON fin 17ème – début 18ème, l’hôtel particulier, bien connu des grassois est situé au 14 Rue Gazan, sa façade et sa toiture sont inscrites au titre des monuments historique depuis 1966 – Jean Fanton d’Andon (1890-1986) a été maire de Grasse de 1951 à 1959 et Conseiller général de 1956 à 1961.

/image%2F2205144%2F20201126%2Fob_ed1117_121598168-10217948296314218-8618171785.jpg)

La famille FONTAN D’ANDON a pu bénéficier d’une subvention municipale dans le cadre de l’opération façade à hauteur de 62.554€. Je mettrais toute ma force et mon énergie pour que Grasse continue sa mutation…avec les façades, les portes, les fontaines, les devantures commerciales, notre ville est magnifique nous devons en prendre soin." Publication de Jérôme VIAUD, Maire de Grasse le 07/09/2019.

Photos André Raspati réalisées pendant les travaux de réfection toiture et façade (09/2019). Le terrain du jardin est effectivement très en contrebas par rapport au niveau de la place du Monument aux Morts puisque à l'occasion de laconstruction de ce monument, la place était en pente depuis la cathédrale et cette pente a été considérablement réduite jusqu'à la propriété Fanton d'Andon.

7/ L'HÔTEL PARTICULIER COURT DE FONTMICHEL

°°°°°

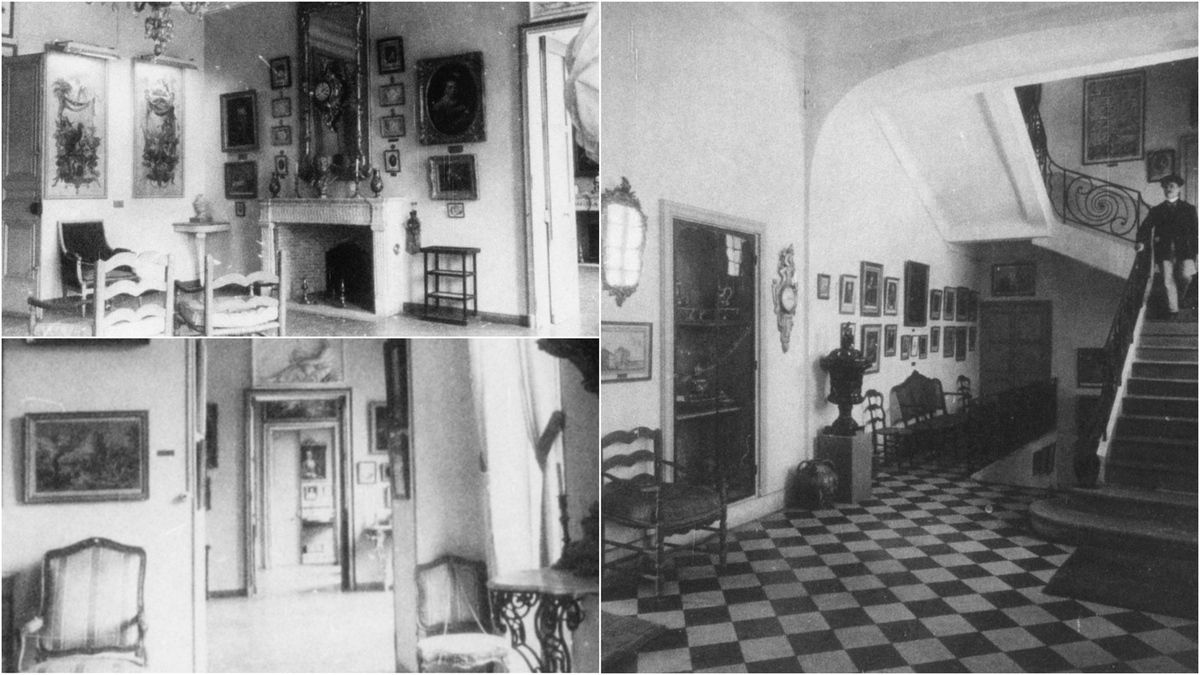

La plupart des informations de ce chapitre sont extraites de l'excellent ouvrage de Hervé De FONTMICHEL, ancien Maire de Grasse : Le Pays de Grasse. Les photos anciennes disponibles sont rares. Celles qui sont publiées ci-dessous datent de la fin du XXe siècle

°°°°°

°°°°°

L'hôtel particulier Court de Fontmichel fut construit aux XVIIe et XVIIIe siècle au 18 rue Amiral de Grasse, autrefois rue des Dominicains qui suivait la trace des remparts de 1323.

La façade de cette demeure est assez sobre et les fenêtres du rez-de-chaussée donnant sur la rue sont protégées par huit grilles ventrues en fer forgé. La porte d'entrée est sculptée.

°°°

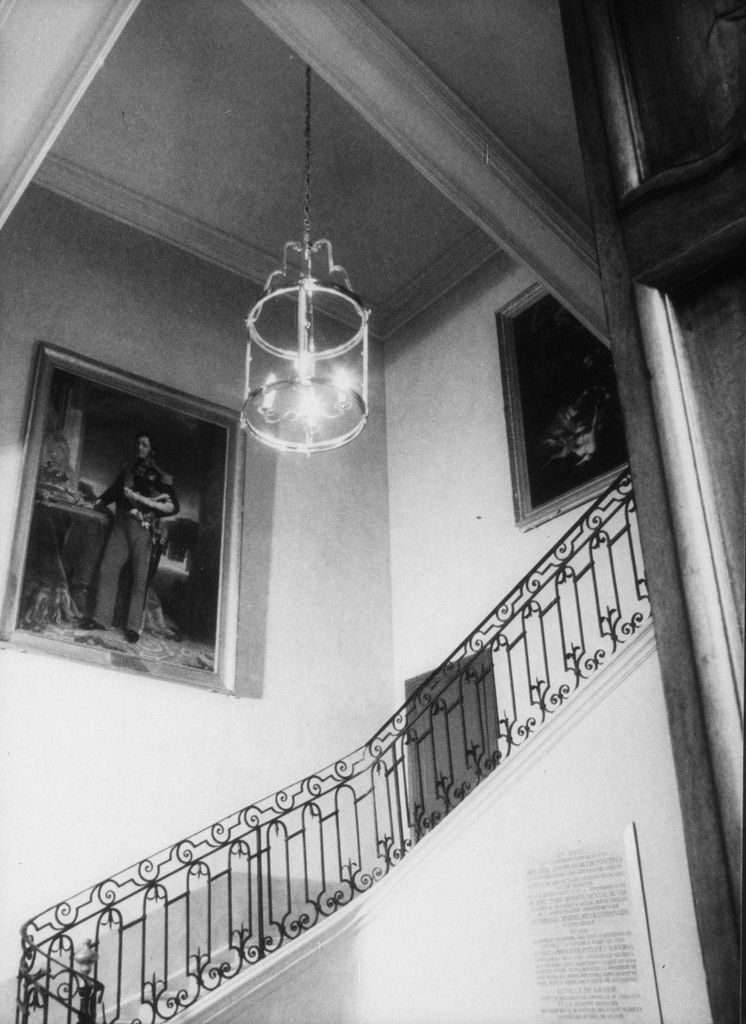

Le hall d'entrée et la cage d'escalier

Le hall du rez-de-chaussée est vaste. On y trouve une chaise à porteur. La cage d'escaliers est spacieuse et sobre : une rampe en fer forgée, des marches d'escaliers aux tomettes provençales rouges et des murs de couleur jaune soutenu par du gris. Quelques tableaux sur les murs et l'éclairage de cette immense cage d'escaliers se fait par des lustres suspendus sur très longues chaînes.

La demeure contient un rez-de-chaussée, trois magnifiques étages et des logements plus modestes au quatrième et dernier étage.

/image%2F2205144%2F20240122%2Fob_4e7c73_grasse-demeures-defontmichel-32.jpg)

/image%2F2205144%2F20240122%2Fob_da436d_grasse-demeures-defontmichel-34.jpg)

Sur le devant, la demeure possède un très joli jardin complanté d'agrumes et agrémenté de fontaines, bassins typiques de nos jardins de la région. De chaque côté du jardin, deux ailes de bâtiments complètent la construction centrale.

Un peu d'histoire

Extrait du livre "Le Pays de Grasse"

Construit en 1690 par Jean de Théas, seigneur de Caille, homme puissant et riche sur l'emplacement de dix sept masures et d'une ruelle qui allait de la place des Soeurs à la rue des Dominicains, cet hôtel particulier a été légué par son oncle à Jacques de Théas. A sa mort en 1749, Jacques de Théas le laissera à son fils Albert (1716-1781), avec l'obligation d'y loger, leur vie durant, ses frères, dont le comte de Thorenc qui y fit bâtir une aile. Une brouille de famille le chassa finalement de l'hôtel familial.

En 1774, Albert de Théas vendit la demeure à Antoine-Marie Court, seigneur d'Esclapon, conseiller au Parlement de Provence, consul de Grasse et propriétaire d'une flotte de commerce à Marseille. Son fils aîné, Honoré-Antoine Court, Maire de Grasse pendant la Révolution et seigneur d'Esclapon et de Séranon lui succéda en 1786 puis ce fut le tour de Joseph Court, comte de Fontmichel(1766-1841) garde de la porte de Louis XVI et maire de Grasse à deux reprise sous l'Empire et la Restauration.

Par la suite, cette demeure a successivement appartenue au comte Hippolyte Honoré-Joseph Court de Fontmichel(1799-1874), grand prix de Rome de composition musicale en 1822, puis à son fils, le comte Gaston-Joseph de Fontmichel (1849-1916), maire et conseiller général de Grasse, puis maire de Saint-Vallier-de-Thiey par ailleurs animateur des fêtes de la Côte d'Azur à la "belle époque".

Les anciens grassois ont connu au XXe siècle son fils Gaston, 1904-1982 qui en deviendra le propriétaire. Celui-ci épousera Simone Huon de Kermadek (1910-1999) le 17 juin 1930 à Poitiers. Ils auront un fils, Herve de Fontmichel (1936-2011). Voir sa bibliographie ci dessous.

Au cours des générations successives des Court de Fontmichel, les épouses ont pour nom Isnard, de Galimard, Felix-Martin, Mougins-Roquefort...et bien d'autres noms célèbres dans la ville de Grasse.

Plus de renseignement : http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/PH-1964-14-056_03.pdf

Devant le jardin, la propriété possède quelques salons et salles à manger d'été.

Au bout du jardin, en contrebas, se trouve la rue Droite et en face la rue Tracastel auxquelles on a accès par des escaliers intérieurs et une petite cour d'entrée.

Hervé Marie Joseph Court, comte de Fontmichel

homme politique et avocat français né à Paris en 1936 et décédé à Grasse le 8 août 2011 . Issu d'une très ancienne famille de nobles grassois, Docteur en droit, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Hervé de Fontmichel est lauréat de l'Académie des Sciences Morales et Politiques. Benjamin du Conseil municipal de Nice de Jean Médecin en 1965 chargé de la Jeunesse et de la Culture, il a un rôle prépondérant dans de grands chantiers comme la construction du Centre dramatique national de Nice, du secteur sauvegardé du Vieux-Nice, du Message Biblique de Chagall et de la Villa Arson, mais aussi dans la restauration du Palais Lascaris et dans la régionalisation du Conservatoire de Musique.

Juriste reconnu, il siège au Conseil d'État durant 7 ans au titre de membre de la Commission d'accès aux documents administratifs.

Maire de Grasse durant 18 ans, malgré un intermède communiste de 1977 à 1983, conseiller général du canton de Grasse-Sud de 1985 à 1986, puis du canton de Grasse-Nord de 1992 à 1994, il est détrôné aux municipales de 1995 par son adjoint, le MPF Jean-Pierre Leleux. En juillet 1987, il est réélu au poste de maire en s'alliant avec le Front national, et célèbrera « la victoire que souhaite la France profonde ». Sévèrement battu en 1995 (13 % des voix), il siège comme conseiller municipal d'opposition. Ayant effectué trois mandats comme 1er magistrat de la ville, il obtient alors le titre de maire honoraire de Grasse.

Il est vice-président du Conseil Général des Alpes-Maritimes de 1979 à 1986 et de 1992 à 1994 et vice-président du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 1997 à 1998.

Plusieurs fois président de l'association « Axe Alpin », président de l'Association Nationale des Élus de la Route Napoléon de 1971 à 1977, puis de 1983 à 2001, président-fondateur de l'Association Historique du Pays de Grasse de 1975 à 1998, il est délégué régional des OEuvres Hospitalières de l'Ordre de Malte pour la Province Orientale et le Comté de Nice, et ambassadeur de l'Ordre Souverain de Malte depuis 1978, chevalier de la Légion d'honneur depuis 1995, officier de la Légion d'honneur depuis le 14 juillet 2004 et commandeur des Arts et des Lettres depuis le 9 juin 1997.

https://www.jesuismort.com/tombe/herve-de-fontmichel#general

8/ LA VILLA DE NOAILLES

°°°°°

Le jardin de la Villa Noailles

°°°

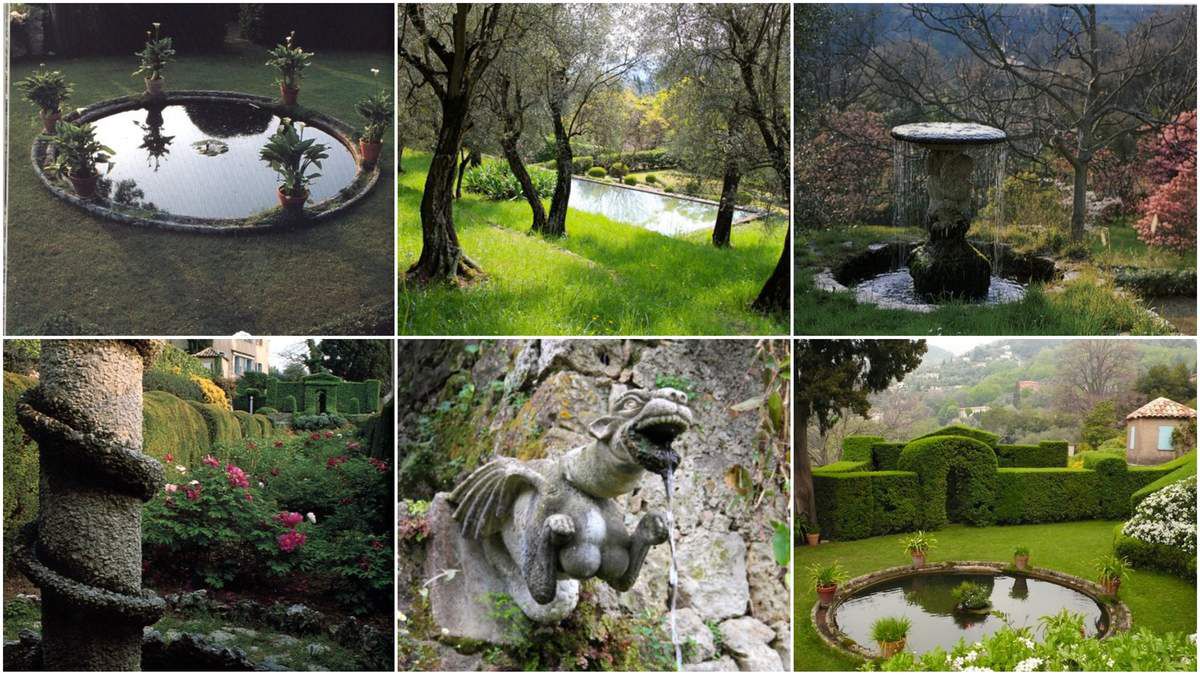

"Le jardin de la Villa Noailles est le plus important des jardins de Grasse encore existants, même s’il ne peut être visité que quelques après-midi dans l’année. Il est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1996. La Villa Noailles est un domaine d’environ 3 hectares à l’ouest de Grasse appelée autrefois l’Ermitage Saint François et située dans le quartier Saint-François.

Épouse du propriétaire de ce magnifique domaine, Marie-Laure de Noailles, née Bischoffsheim d'un premier mariage est la fille de Marie-Thérèse de Chevigné (descendante du Marquis de Sade) veuve de Maurice Bischoffsheim (1875-1904) mort jeune de la tuberculose alors que leur fille Marie-Laure était encore bébé. Maurice Bischoffsheim était le fils d'un richissime banquier juif allemand Ferdinand Bischoffsheim et de son épouse américaine Mary, née Paine, descendante d'une lignée de Quakers. Marie-Laure Bischoffsheim, sa fille, fut l'unique héritière d'une énorme fortune.

Par la suite, Marie-Thérèse de Chevigné se remaria en 1910 avec l'auteur dramatique Francis de Croisset dont elle eut un fils et une fille.

Quant à Marie-Laure Bischoffsheim, elle épousera en 1923 le vicomte de Noailles, qui possédait la grande demeure à Grasse, l'Hermitage Saint-François . Elle passait ses étés à la villa de Croisset à Grasse chez sa mère. http://wikipedia

Une oliveraie en terrasses donne au jardin sa structure. Passée une cour pavée et un nymphée du XVIIIème siècle, on longe une file de petites fontaines sous un dais de rosiers. L’itinéraire est jalonné de plantations subtiles, de scènes où les réminiscences anglaises et italiennes jouent un rôle important : terrasses et bassins aménagés par l’architecte Emilio Terry, entourés de buis sculptés, allée couverte d’arbres de Judée palissés où, sur les conseils du paysagiste anglais Russell Page, un arbre sur cinq fleurit en blanc, fronton d’ifs taillés, jardin de pivoines arbustives fermé par une fontaine à colonne, bordures herbacées sur quatre niveaux, parterre en camaïeu serti de haies taillées, clairière de magnolias et de cerisiers du Japon irriguée par d’étroits canaux de pierre et complantée de narcisses, d’anémones et de fritillaires…Le jardin recèle bien d’autres trésors, dont une collection de camélias rares"

http://la-lezardiere.eu/le-jardin-de-la-villa-noailles-a-grasse/

°°°°°

Charles de Noailles

Dans la famille de Noailles, il y avaitArthur de Noailles, un aristocrate français, né le 26 septembre 1891 à Paris 8e et mort le 28 avril 1981 à Grasse. Il fut un important mécène de l’art français, à la fois producteur et collectionneur, ainsi qu'un grand spécialiste des jardins.

De son côté, Charles de Noailles, vicomte de Noailles, était le fils cadet de François-Joseph de Noailles de (1866-1900), prince de Poix, et de Madeleine-Marie-Isabelle Dubois de Courval (1870-1944). Il se maria à Grasse en 1923 avec Marie-Laure Bischoffsheim, très riche héritière d'une richissime famille de banquiers juifs allemands. Personnalité singulière, connue autant pour ses excentricités légendaires que pour ses très grandes connaissances artistiques. Pour mémoire, sa mère, épousa en secondes noces l'auteur dramatique Francis de Croisset. Ensemble, tout au long de leurs vies, ils firent preuve d'une grande générosité envers les artistes et créateurs de leur temps. Le couple eut deux filles : Laure (1924-1979) (Mme Bertrand de La Haye-Jousselin) et Nathalie (1927-2004) (Mme Alessandro Perrone).

°°°°°

Lorsqu’en 1947, le Vicomte Charles de Noailles choisit d’habiter sa bastide grassoise du XVIIIème siècle, il n’en était pas à son premier jardin. À Hyères, il avait construit un jardin de plantes méditerranéennes agencé en terrasses autour de la célèbre villa construite en 1923 par Robert Mallet Stevens, où le jeune couple Noailles accueillait Francis Poulenc, Man Ray et Jean Cocteau. Plus tard, à Fontainebleau, il avait recomposé le parc du pavillon Pompadour. Après la seconde guerre mondiale, son jardin de Grasse devint bientôt l’exemple le plus parfait d’un jardin anglais réalisé par un Français. On doit dire cependant que la mère de Charles était anglaise, et que son approche était entièrement anglo-saxonne : longtemps Vice-président de la Royal Horticultural Society, il comptait parmi ses amis Lawrence Johnston, Russell Page et Norah Warre, qui jardinaient sur la Côte d’Azur à la même époque.

"C’est la présence de l’eau qui apporte la vie à l’ensemble du site et unifie ses différentes parties. « La chose la plus importante dans mon jardin est la source de la montagne », disait Charles de Noailles. « Elle apporte l’eau des fontaines, des cascades, des ruisseaux et des bassins. Il y a des jardins que l’on dit parfumés. Je dirais que celui-là chante". http://apieddansgrasse.free.fr/?page_id=28

« Un mauvais jardin reflète la richesse de son propriétaire ; un bon, sa personnalité », écrivait le Vicomte. Son jardin est la distillation de tout ce qu’il avait absorbé durant sa longue vie esthétique, mariant son amour des idées et son amour des plantes.

Durant une trentaine d’années, jusqu’en 1981, le jardin était ouvert en permanence aux habitants de Grasse, une générosité que Charles de Noailles a mise en pratique toute sa vie de mécène. Après une dangereuse période d’incertitude, le jardin a été repris en main par son petit-fils Charles de la Haye Jousselin. La paysagite américaine Jane Harvey et le jardinier français Bruno Goris déploient leur talent à maintenir et développer la beauté classique, la richesse horticole et la générosité d’esprit qui caractérisait le jardin du Vicomte de Noailles. Avec ses lignes douces et ses fontaines musicales, elle est un havre de fraîcheur au fort de l’été et un enchantement au printemps." http://apieddansgrasse.free.fr/?page_id=28

9/ L'HÔTEL DES CLAPIERS-CABRIS

°°°°°

Comme nous l'avons vu plus haut, le XVIIIe siècle est une période de sérénité, la bourgeoisie commerçante est prospère : la parfumerie connaît un véritable essor. On édifie de nouvelles demeures aux belles cages d’escaliers lumineuses, rythmées par de larges paliers et décorées de stucs, de balustres, de statues. De nombreux hôtels particuliers sont construits en ville et en bordure des remparts : hôtel Gazan de la Peyrière, Théas Thorenc, ornés de belles portes et de fer forgé situé en ville comme vu plus haut et à la périphérie, hôtel des Clapiers Cabris, actuel Musée d’Art et d’Histoire de Provence...

http://www.vpah.culture.fr/paca/grasse-si.htm

"Jean-Paul de Clapiers-Cabris, descendant de l’une des plus anciennes et puissantes familles de la noblesse provençale épousa en 1769 la sœur d’Honoré Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau, le bouillant député du Tiers État. Lorsqu’il devint le troisième marquis de Cabris en 1771, le jeune homme, en « délicatesse » avec sa mère, fit construire dans la rue qui porte aujourd'hui le nom de Mirabeau, un très bel hôtel particulier en contrebas de la demeure de celle-ci, afin de lui couper la vue et fit même sculpter une tête de gorgone vomissant des vipères au-dessus de la porte centrale".

http://www.grassetourisme.fr/IMG/pdf/fiche_14_clapiers_cabris.pdf

L’architecte conçut là l’une des plus élégantes demeures provençales. Pour l’aménagement intérieur, des bas-reliefs furent commandés au sculpteur André Brenet qui se chargea également de faire réaliser à Paris les boiseries et le mobilier. Richement décoré et meublé mais inachevé, l’ouvrage tombe à l’abandon vers 1776. Les évènements révolutionnaires contraignent la famille à fuir en Italie et permettent d’installer dans leur demeure une bibliothèque nationale révolutionnaire, seule rescapée d’un projet plus large qui devait accueillir un musée et dans le jardin un conservatoire de plantes.

C’est en 1813 que la fille du marquis de Clapiers-Cabris cède, par vente forcée aux enchères et en raison des dettes de ses parents ruinés par des aménagements somptueux qui ne furent jamais achevés, le bâtiment aux frères Bruery : parfumeurs, ces derniers en font leur lieu de résidence et de fabrique. Cette entreprise se révèle funeste puisqu’elle transforme irrémédiablement les lieux. Par la suite, les héritiers Bruery ne se servent des lieux uniquement pour le stockage de leur parfumerie sise à l’ouest du bâtiment. Leurs fabrications s'effectueront peu à peu dans la parfumerie voisine qui deviendra la parfumerie Fragonard.

Puis (fin XIXe-début XXe siècle.), l’hôtel de Clapiers-Cabris devient un immeuble d’habitation et souffre, de nouveau, de remaniements multiples. Laissée à l’abandon, dégradée par ses propriétaires successifs, la demeure fut restaurée par François Carnot, fils de l’ancien Président de la République, devenu grassois de cœur par son mariage avec Valentine Chiris. Une grande fortune personnelle et une vaste culture le prédisposent à réussir la grande entreprise qu’est la création du Musée de Grasse. Dès 1918, il lance une souscription publique et crée en 1921 le Musée Fragonard aujourd’hui appelé Musée d’Art et d’Histoire de Provence. Dans cet hôtel particulier devenu propriété de la ville de Grasse et qui a conservé sa distribution originelle en salles d’apparat et espaces privés, le musée restitue l’histoire de la Provence orientale dont les traditions, solidement ancrées dans la vie quotidienne, ont favorisé l’émergence d’identités locales fortes."

http://www.grassetourisme.fr/IMG/pdf/fiche_14_clapiers_cabris.pdf

http://www.museesdegrasse.com/histoire-du-musee-dart-et-dhistoire-de-provence

°°°

Côté Musée

°°°

Le Musée d’art et d’histoire de Provence (M.A.H.P.)

Le Musée d’art et d’histoire de Provence (M.A.H.P.) rassemble, au sein de l’hôtel de Clapiers-Cabris, d’importantes collections consacrées d’une part à la vie quotidienne en Provence orientale depuis la Préhistoire, et d’autre part aux Beaux-arts et arts décoratifs du 17ème siècle à la 1ère moitié du 20ème siècle.

°°°°°

La présentation des collections s’ordonne sur trois niveaux ouverts côtés sud, sur le jardin.

Au rez-de-jardin, la cuisine provençale originelle constitue le « cœur » de la demeure. Elle présente divers modes de cuisson ainsi qu’un mobilier traditionnel : pétrin, panetière, boîtes à sel et à farine…

Les salons de réception et les appartements privés abritent de belles pièces d’ébénisterie provençale, essentiellement en noyer, décorées de roses, rameaux d’olivier, fleurs de jasmin, emblématiques de la Provence.

Dans la petite salle de bains, la baignoire à roulettes en zinc, le chauffe-eau, les bidets en faïence et autres bains de siège témoignent du soin accordé à l’hygiène dans les classes aisées du XVIIIe siècle.

Parmi les éléments constitutifs de la tradition provençale, les costumes ont largement contribué à l’épanouissement d’une forte identité locale, encore très vivace aujourd’hui. Ceux qu’expose le musée reflètent les usages vestimentaires propres à la société urbaine et rurale des XVIIIe et XIXe siècles.

°°°°°

°°°°°

Côté jardin

Le jardin de 1200 mètres carrés, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, est d’après un inventaire de 1778 « divisé en deux planches, dont le sol de l’une est plus élevé que l’autre, et complanté de rosiers, de citronniers, d’un cerisier et d’un saule pleureur ». Les deux terrasses, reliées par un grand escalier à double révolution, ont été nivelées au milieu du XIXe siècle. En se fondant sur cette description, le vicomte Charles de Noailles a redessiné le jardin en 1964, lui restituant l’aspect classique qui convient à une demeure de la fin du XVIIIe siècle.

Charles de Noailles écrivait : « Si vous regardez les jardins créés par Le Nôtre, l’autorité suprême en termes de jardin à la française, vous pouvez voir que ce qui est d’un côté d’un axe est toujours équilibré par rapport à ce qui est de l’autre côté, mais que les deux moitiés ne sont jamais identiques. Ce sont les imitateurs médiocres qui insistent sur une symétrie rigide. J’aime les dessins nettement affirmés par des haies basses bien taillées : ils constituent l’architecture du jardin. Mais à l’intérieur de ce cadre formel, j’aime que les plantes et les fleurs poussent librement… ».

Ainsi a été conçu le jardin régulier de l’hôtel de Clapier-Cabris : de part et d’autre d’une allée centrale, des parterres de gazon bordés de buis taillés abritant des rosiers, et sur un seul côté, une fontaine à bassin ovale ; une allée périphérique permettant de circuler sous les ombrages et d’apprécier en tout point l’harmonie d’ensemble. Le jardin est complanté d’un immense magnolia, d’un plaqueminier, de lauriers, de néfliers et d’inévitables palmiers - introduits sur la Côte d’Azur au XIXe siècle. Au pied d’un escalier de pierre, une ravissante petite cour avec fontaine murale, qu’on aperçoit derrière une haute grille, donne sur le boulevard Fragonard. Il reste à souhaiter qu’à l’exemple de celui de la Villa-musée Fragonard (23 boulevard Fragonard), l’accès à ce ravissant jardin soit rendu public.

http://la-lezardiere.eu/le-musee-dart-et-dhistoire-de-provence-m-a-h-p-a-grasse/

http://apieddansgrasse.free.fr/?page_id=29

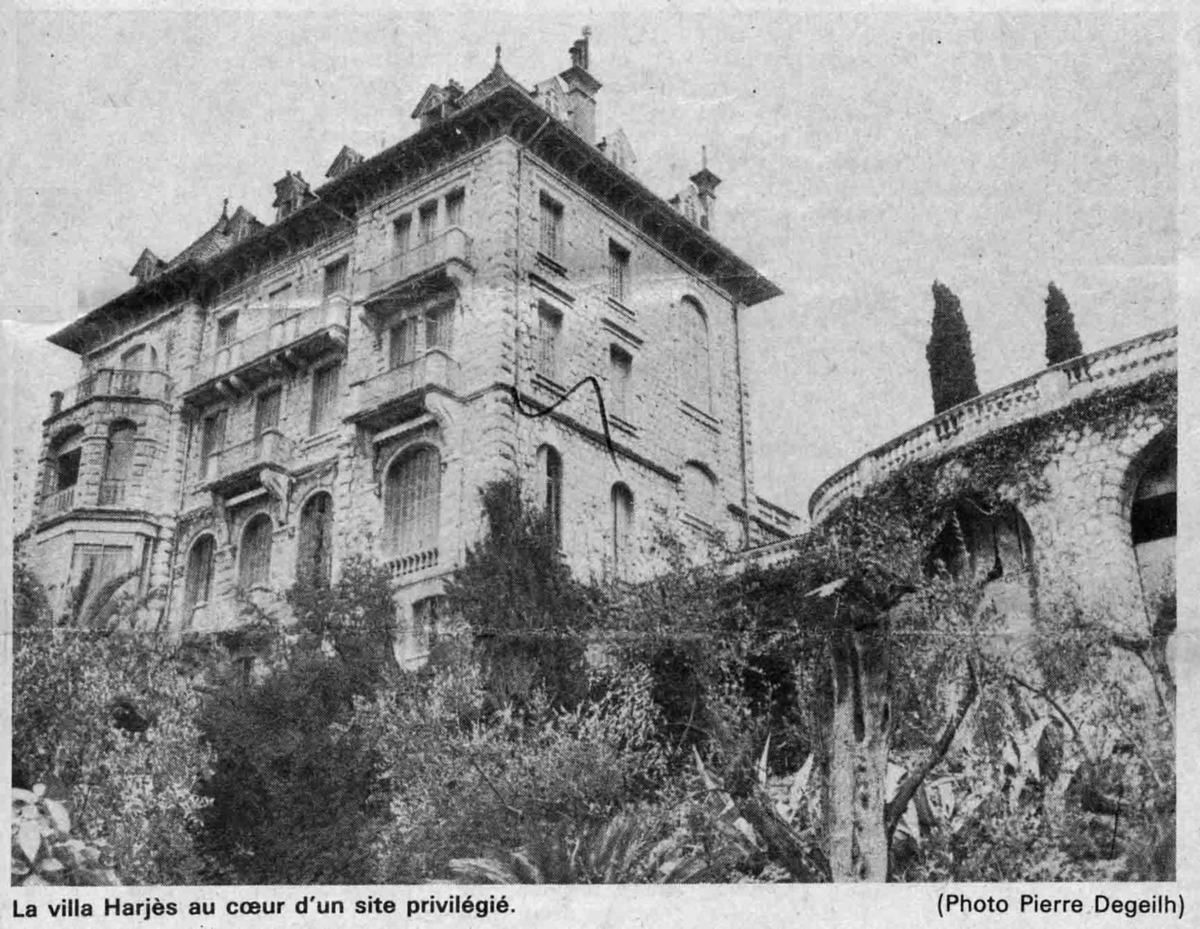

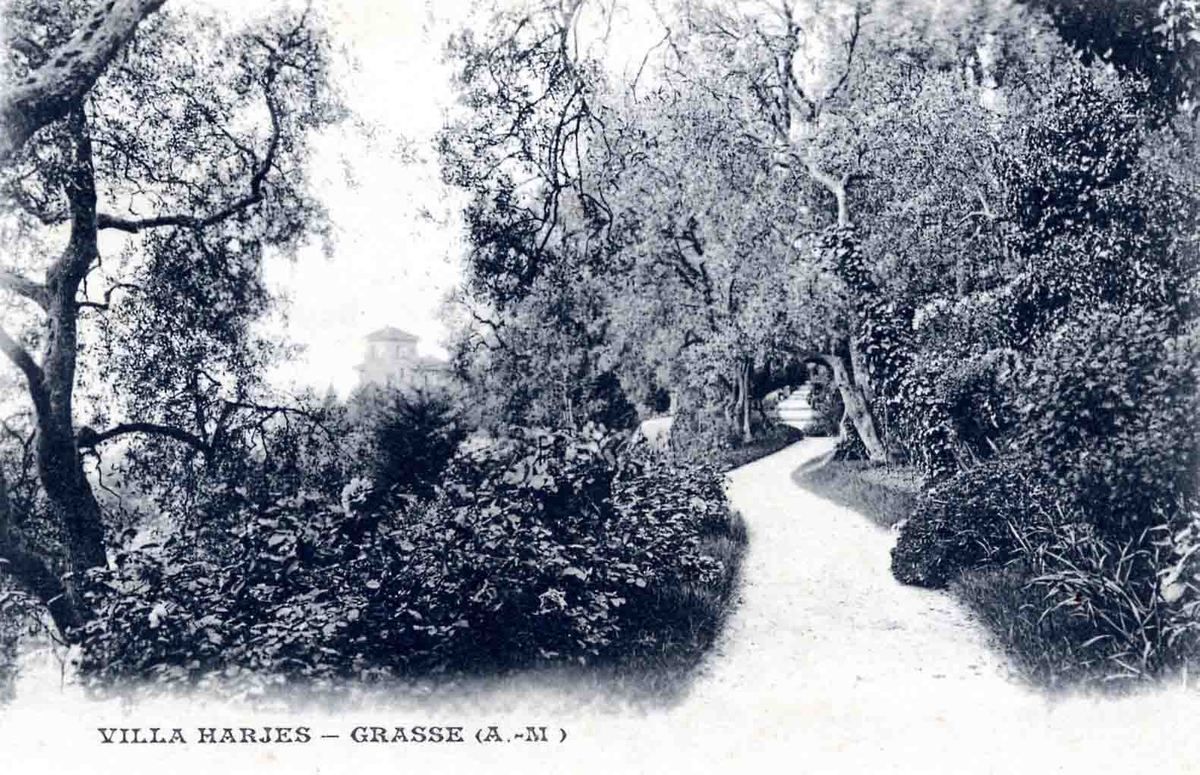

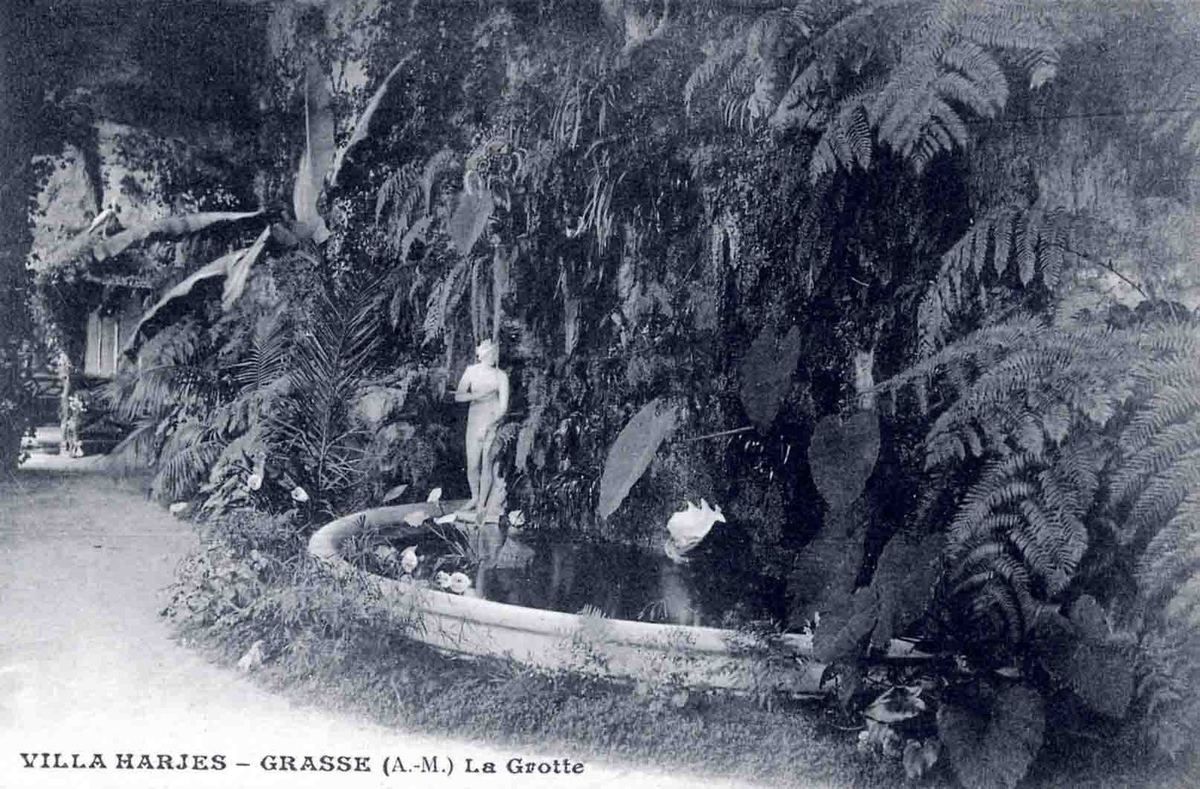

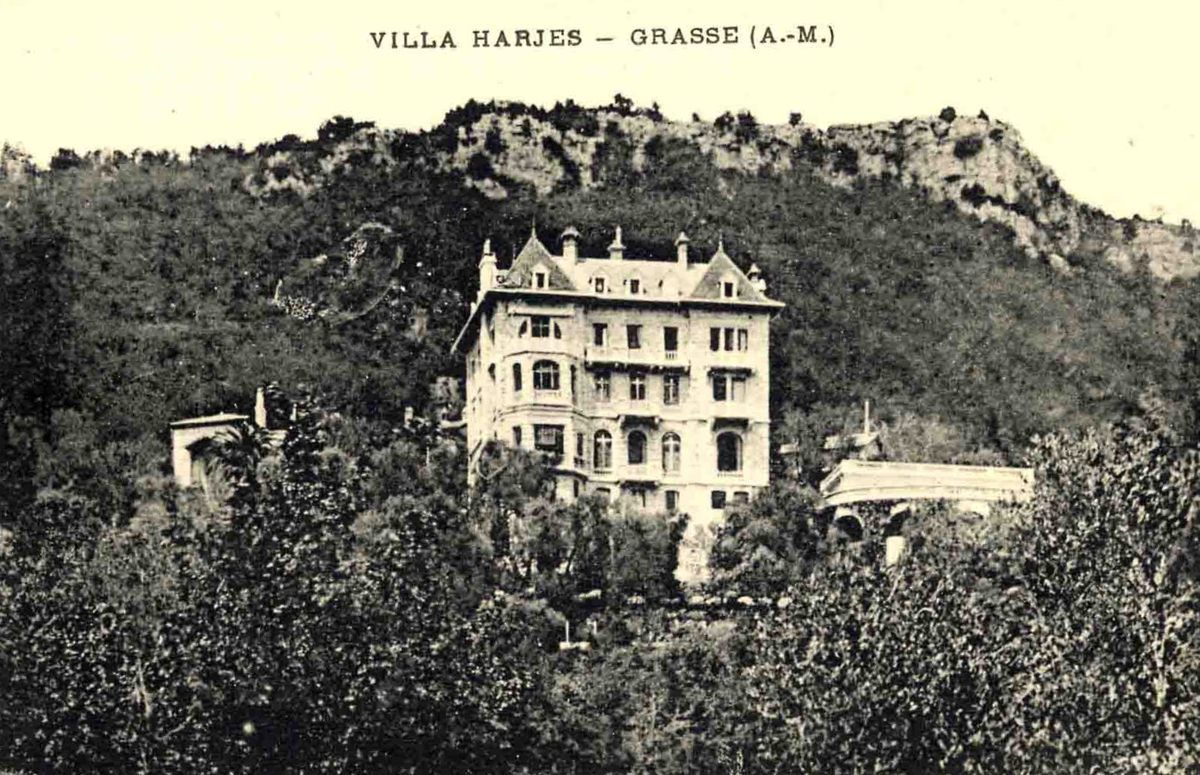

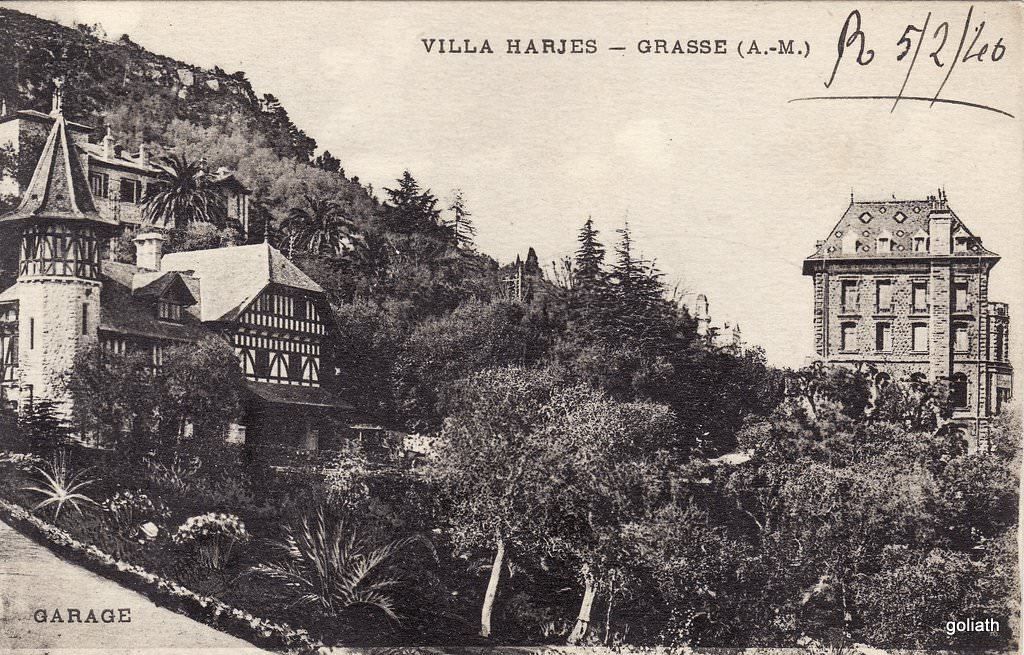

10/ LA VILLA HARJES

°°°°°

John Henry Harjes, né en1830 à Brême en Allemagne et décédé le 15 juillet 1914 à Grasse est à l'origine de la villa Harjes, une grande villa située avenue du Riou Blanquet et construite entre 1902 et 1905. C'était l'époque où de nombreux ressortissants anglais et américains s'installent sur la Côte d'Azur entre Menton et Hyères pour profiter de la douceur du climat hivernal et à Grasse en particulier où les résidents étrangers sont moins nombreux, l'offre d'hôtels y étant moins importante..

/image%2F2205144%2F20240212%2Fob_74bcd6_john-h-harjes-01.jpg)

John Henry Harjes et sa famille étaient installés à Boston aux États Unis où il fut un éminent banquier associé de JP Morgan. Il fonde la Banque Morgan-Harjes de Paris. Il était le père de Henry Herman Harjes, plus tard banquier lui aussi et associé principal de la même banque fondée par son père. Henry Herman Harjes joua un rôle important dans les coulisses de la Première Guerre mondiale en négociant des prêts importants pour les Alliés et en jouant un rôle majeur dans l'organisation des secours.

°°°

John Henry Harjes avait quatre autres enfants dont Miss Amelia Mae Harjes, née le 27 avril 1873 à Neuilly en France et décédée le 8 décembre 1967 à l'âge de 94 ans à Paris. Miss Amelia Mae Harjes partageait son temps entre Paris et Grasse où elle profitait de la propriété familiale et de la région où elle se plaisait.

°°°

Par ailleurs, John Henry Harjes participe avec d'autres notables américains à la création de l'Hôpital Américain de Paris qui avait pour vocation d’offrir aux nombreux ressortissants américains résidant en France des soins médicaux conformes aux pratiques américaines et dans leur langue maternelle. Il en sera le président du conseil d'administration en juillet 1907 et signe, grâce aux premiers dons recueillis, l'acte d'achat d'une propriété située à Neuilly-sur-Seine où sera construit l'hôpital.

https://www.american-hospital.org/page/notre-histoire

°°°

Miss Amelia Mae Harjes a été une donatrice généreuse de l'Eglise protestante de Grasse construite au dessus de la propriété de ses parents. D'ailleurs, à sa mort en 1967, l'Eglise Réformée de Grasse bénéficia d'un legs sous la forme d'un terrain situé entre l'avenue du Riou Blanquet et l'avenue Victoria. La vente d'une partie de ce terrain permit par la suite à l'Eglise d'assurer l'amorce du financement de la construction d'une salle de paroisse ou centre de rencontres qui abrita un temps une association caritative fondée en 1986. Installée par la suite dans le centre historique de Grasse, cette dernière fusionna en 2019 avec le CMI (fondé lui-même en 1875 par Mme Léon Chiris) pour devenir le centre social Harpèges. Quant à la villa, elle fut mise en vente par l'Hôpital américain à qui Miss Harjes l'avait léguée, et détruite en 1977 pour faire place à la résidence Emeraude au début des années 1980. (Information Sylvie Cadier)

°°°

LA VILLA HARJES ET LINE RENAUD

Publié dans Kiosque-Grasse en Mai 2017 pour ExpoRose

°°°

"J'avais 17 ans quand j'ai découvert Grasse pour la première fois. Loulou GASTE, que je venais de rencontrer, tenait à me faire découvrir la Côte d’Azur, à moi qui était originaire d'un petit coin du Nord de la France. Nous sommes descendus en Lancia par la route Napoléon pour arriver sur les hauteurs de la ville : un coup de foudre ! Et Line RENAUD d'évoquer les toits enchevêtrés, la vue plongeante sur la mer et les fragrances. A I'époque, je ne connaissais rien de la Capitale des Parfums. Ce fut un choc émotionne!l! dont je me souviens comme au premier jour.

Au cours de ce premier voyage, elle visite bien-sûr le bord de mer, Cannes, Juan les Pins (qu'elle découvre intact, sans un immeuble), Nice et Antibes, une ville dont est originaire Loulou.

Elle repart enthousiaste mais avec un penchant affirmé. Rien à faire dit-elle a l‘homme de sa vie : moi, c'est Grasse.

Cet endroit me fait vibrer. Les années passent et la carrière trépidante de Line RENAUD démarre a Paris puis aux Etats Unis dans un rythme qui laisse peu de place aux voyages d'agrément. L'image de Grasse reste présente à son esprit comme un joli souvenir et c'est bien plus tard, en 1975 que profitant dune tournée qui la conduit du Sud-Ouest au Sporting Club de Monte-Carlo, l‘envie lui prend : Passons par Grasse, dit-elle à Loulou.

Je ne sais pas comment vous exprimer les choses mais j'ai la conviction que mon destin a quelque chose à voir avec cette ville. Ce jour-la, je suis tombée sur la Villa HARJES, aperçu depuis la route de Nice sur laquelle nous roulions.

Les arbres centenaires, les toits de couleurs, la vue imprenable et toujours ces odeurs merveilleuses, une sorte de rêve inaccessible ... Sauf que le destin est là : quelques temps plus tard, alors quelle sort de ses bureaux du 5 bd du Bois de Boulogne à Paris, elle tombe par hasard sur une affiche : le château HARJES est à vendre. Hasard incroyable. La voilà qui s'agite et cherche des solutions, contacte des promoteurs californiens de ses amis, découvre que le propriétaire des lieux est en fait "Hôpital américain de Neuilly, imagine déjà sur les 7 hectares de la propriété la création d'un hôtel et d'une centaine de bungalows Finalement, l'affaire ne se fera pas avec les investisseurs de Miami mais Line RENAUD sera quand même un maillon utile dans la vente finale du bien avec un promoteur du coin.

Nous sommes dans les années 1980. La résidence Emeraude est construite en lieu et place du château : Line y achète deux appartements, l'un pour sa maman et l'autre pour Loulou et elle. Depuis son balcon, elle peut, à l'aide d'un drapeau blanc, communiquer avec ses amis Virginie et Gérard gui ont acheté une oliveraie dans la plaine, entre Saint Mathieu et Saint-Jean.C'est chez eux qu'elle réside désormais lorsque l'occasion lui est donnée de venir passer quelques jours à Grasse. Mon cœur est ici, j'y suis Comme chez moi dit-elle encore.

C'est donc avec enthousiasme qu'elle répond à l'appel de Jérôme VIAUD quand il lui demande d'être marraine de cette 47* édition d ExpoRose sur le thème du tango. J'adore le tango, j'en ai chanté plusieurs dans ma vie, Le tango bleu, La Cumparsita, Jalousie et même Le tango de l'éléphant qui était une chanson pou les enfants. Dans l'une de mes revues nommée Désir je dansais d'ailleurs un tango. Je trouve que c'est une idée formidable d'associer la rose au tango : comme fa fleur, le tango est élégant, intemporel et sensuel. Dans le tango, jamais de faute de gout. Et puis, confie-t-elle pour conclure, le tango, c'est la fête, la vie, le partage. La rose est ma fleur préférée. En 1976, nous avons baptisé une Rose Paris Line du nom d'une de mes revues et en 2077, le célèbre pépiniériste Melliand m’a fait l'honneur de créer la Rose Line RENAUD.Alors vous pensez, quel bonheur pour moi de dire publiquement mon admiration pour ces fleurs et pour ceux qui les cultivent.

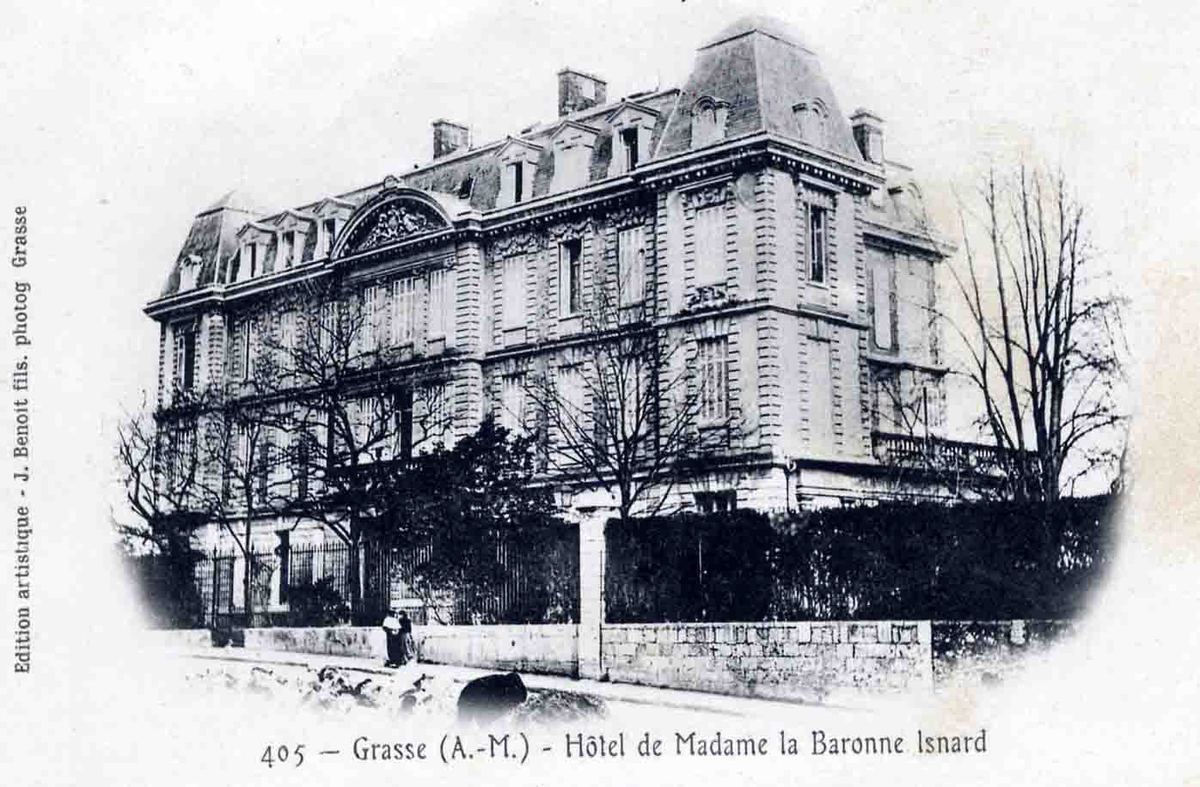

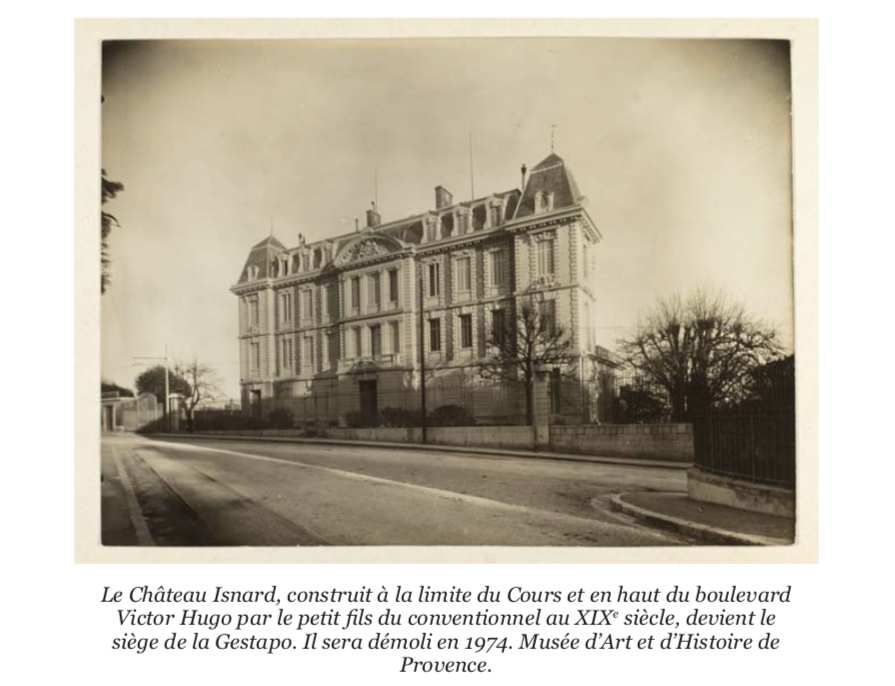

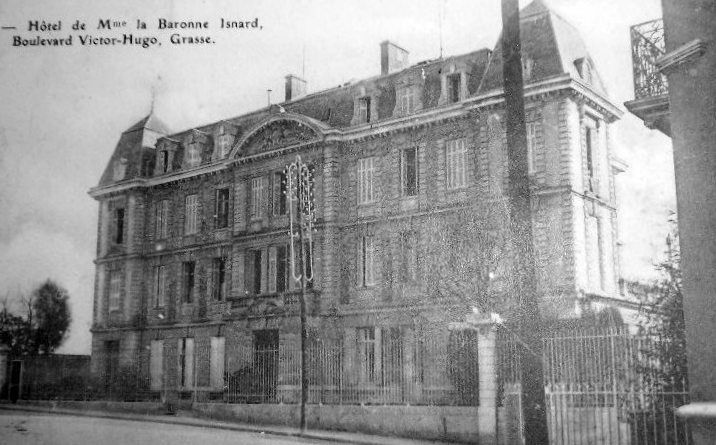

11/ LE CHÂTEAU ISNARD

°°°

°°°

/image%2F2205144%2F20210102%2Fob_ffd50b_cjb-cha-teau-isnard-01.jpeg)

/image%2F2205144%2F20210102%2Fob_9aa503_cjb-cha-teau-isnard-02.jpeg)

/image%2F2205144%2F20210102%2Fob_37e404_cjb-cha-teau-isnard-04.jpeg)

°°°

L'histoire de cette superbe demeure

La très mauvaise décision ...

L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR DU CHÂTEAU ISNARD

Ces documents exceptionnels (intérieur et extérieur) nous ont été transmis par Monsieur Olivier Métaireau, l’arrière petit fils de Victor Gérard, héritier des biens du Baron Isnard, sans descendance directe. L'épouse italienne de Victor Gérard, née Fossati, et donc l'arrière grand-mère d'Olivier Métaireau , a vécu au Château Isnard avec ses 4 filles, dont sa grand-mère. Celle-ci épousa Marcel Castel, avocat à Grasse et vécut dans le château jusqu’à sa démolition en 1974.

Nous le remercions infiniment. Il va de soi que ces photos, extrêmement rares, sont privées et ne peuvent en aucun cas être copiées ou utilisées sans l'autorisation de Monsieur Métaireau (via mon blog).

Il s'agit là d'une découverte de grande valeur pour les amateurs de l'histoire du patrimoine de Grasse. Nous ne pouvons que lancer un appel à toutes les personnes qui possèdent des documents privés de ce genre de les partager pour enrichir la mémoire de notre ville.

Documents Olivier Métaireau, collection privée

/image%2F2205144%2F20231021%2Fob_100b08_img-6918.jpg)

/image%2F2205144%2F20231021%2Fob_63530f_img-6922.jpg)

/image%2F2205144%2F20231021%2Fob_c164ca_img-6920.jpg)

/image%2F2205144%2F20231021%2Fob_a94224_img-6916.jpg)

/image%2F2205144%2F20231021%2Fob_de6808_img-6917.jpg)

/image%2F2205144%2F20231021%2Fob_83f241_img-6921.jpg)

/image%2F2205144%2F20231021%2Fob_c0b05f_img-6919.jpg)

Et une vue exceptionnelle prise depuis la campagne de Grasse, au sud de la ville

/image%2F2205144%2F20231021%2Fob_7bb8fb_img-6915-02.jpg)

Documents Olivier Métaireau, collection privée

/image%2F2205144%2F20231021%2Fob_67c8ae_107966-image2-448x448-png.jpg)

12/ LA VILLA VICTORIA

de la Baronne Alice de ROTHSCHILD

°°°°°

/image%2F2205144%2F20200929%2Fob_5f1335_villa-victoria-01254.jpeg)

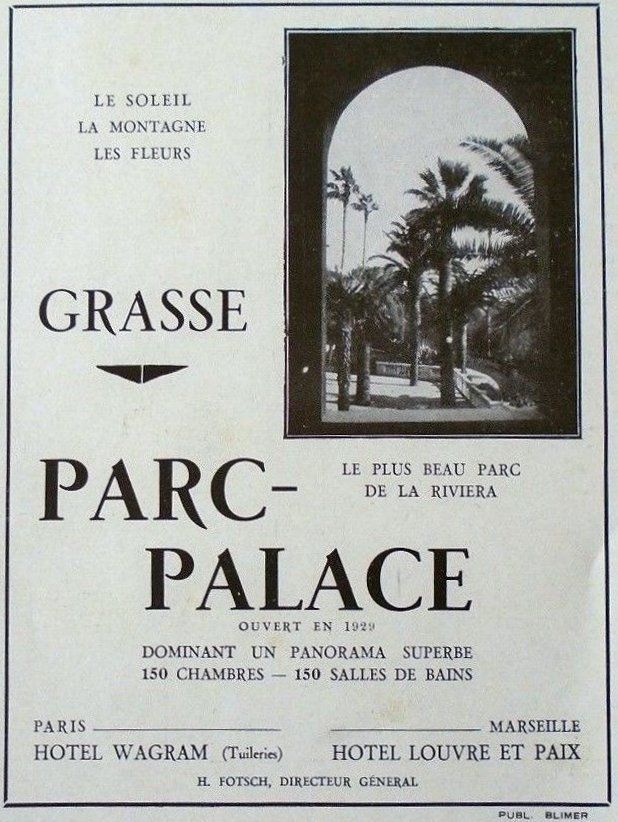

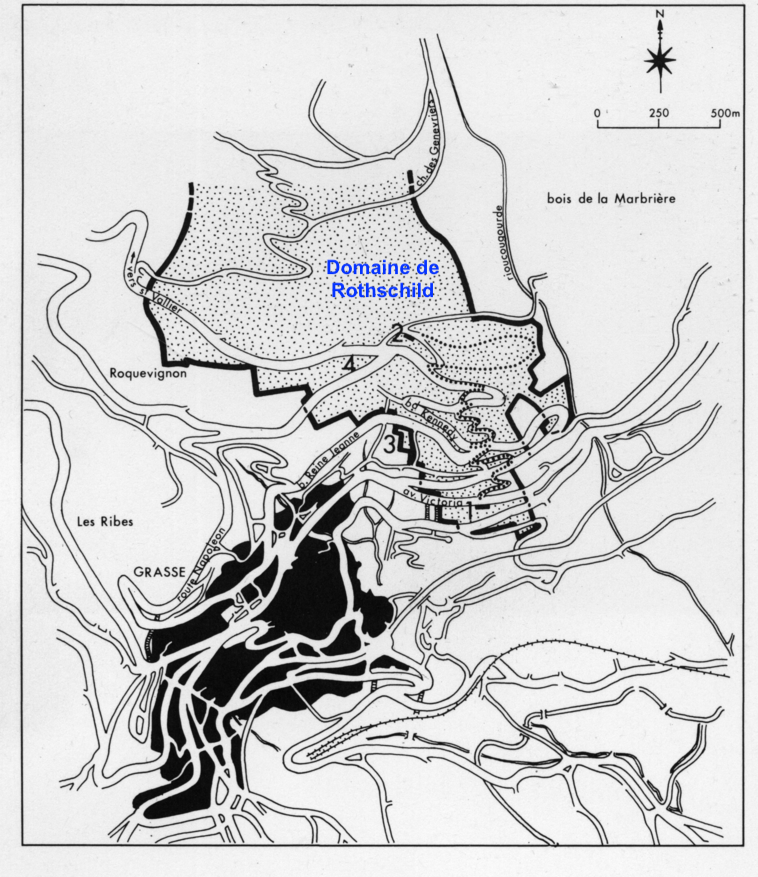

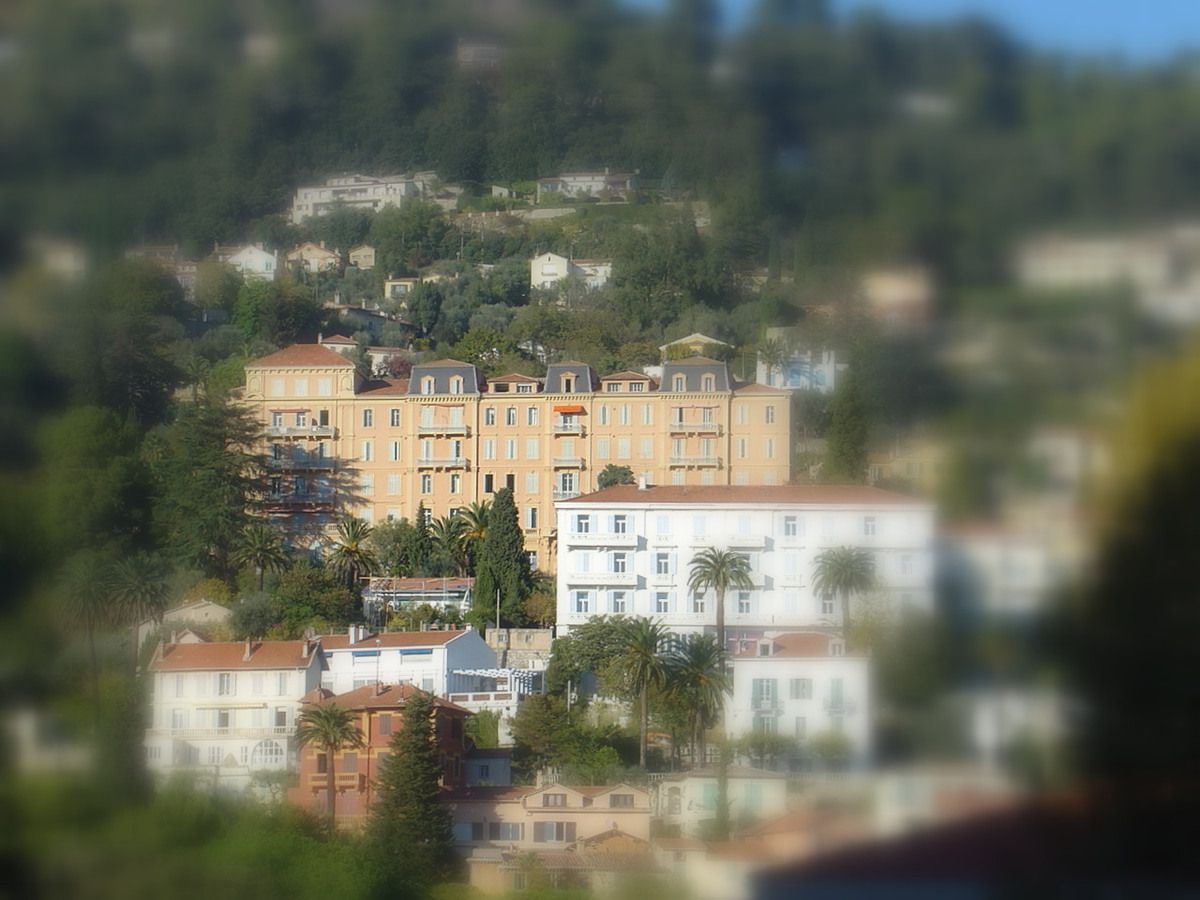

En 1925, la commune rachète le domaine de l'aristocrate anglaise qui s'étend sur près de 140 hectares, de l'avenue Victoria au hameau de Magagnosc. La villa de la baronne de Rothschild est alors intégrée à la structure d'un nouvel établissement hôtelier - le Palais Provençal - dont l'inauguration aura lieu le 14 janvier 1929 et qui deviendra ensuite le Parc Palace.

Pendant la 2e guerre mondiale, le Palais Provençal sera le siège des forces allemandes d’occupation pendant la guerre.

Devenu depuis un immeuble composé de multiples appartements, le bâtiment a conservé nombre d'éléments de son architecture intérieure. Après avoir pénétré dans l'immense hall d'entrée par une porte avec tambour, le visiteur découvre une cage d'escalier réalisée par l'architecte Jean Bouchet. Un ascenseur avec une cabine vitrée protégée par une cage aux ferronneries ouvragées permet d'accéder aux étages. Au Sud de l'édifice se déploie un jardin avec des pièces d'eau et des statues. Certaines pièces des appartements ont conservé un pan de mur avec les briques authentiques de l'époque. Pour mémoire, rappelons que le père de l'acteur Gérard Philipe fut directeur du Parc Palace.

Voyons l'historique de cette villa...

°°°°°

LA BARONNE ALICE DE ROTHSCHILD ET LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME À GRASSE

par Christian ZERRY

Figure de proue du tourisme hivernal à Grasse, la baronne Alice de Rothschild a non seulement associé le prestige de son nom à la cité des parfums, mais aussi apporté une contribution essentielle à son essor touristique. La création d’un des plus beaux jardins exotiques de la Côte d’Azur et la construction de la villa Victoria, siège d’une vie sociale intense avec notamment la visite de la reine Victoria en 1891, ont marqué, au tournant du XXe siècle, l’apogée de la vocation touristique de la jeune station de moyenne altitude. Bien que l’offre d’hébergement, lors de sa venue à Grasse en 1888, ait été encore très fruste, le domaine Rothschild a pris au fil des ans une place éminemment structurante dans le développement urbain de la cité. Avec un train de maison de plus de 130 employés durant la saison hivernale, l’« hôte fidèle » a acquis pendant son séjour de 35 ans des droits à une juste reconnaissance de la cité des fleurs et des parfums.

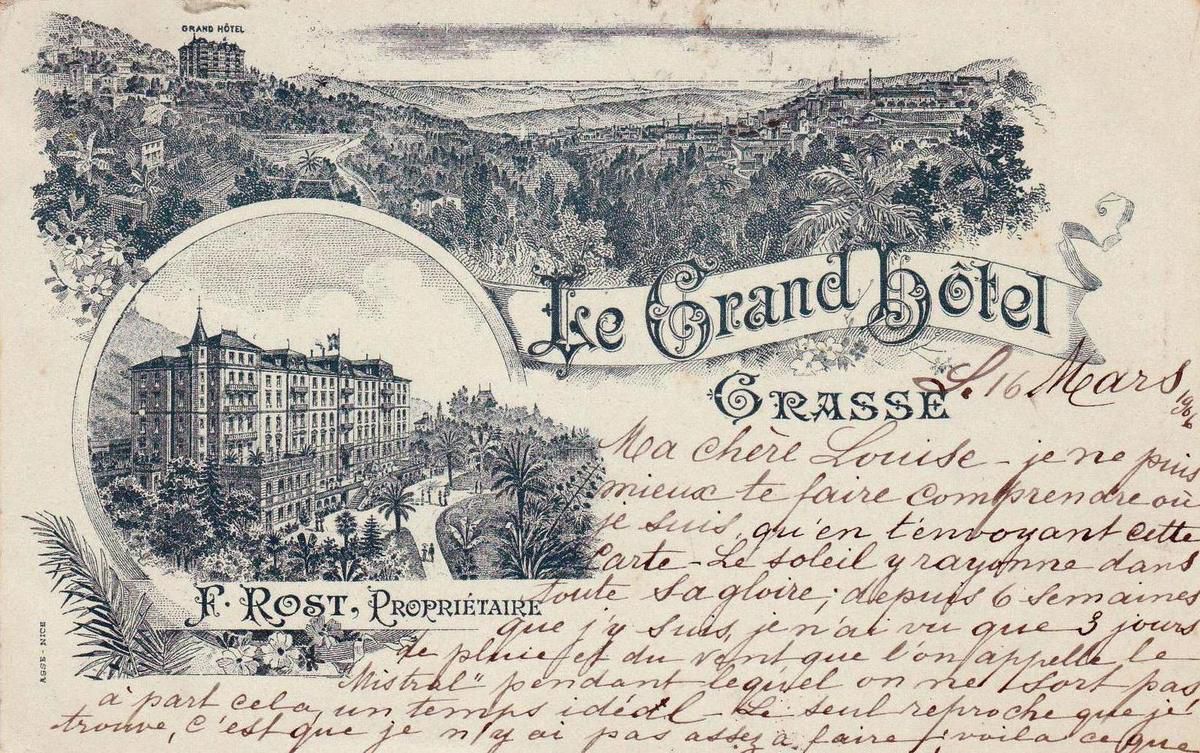

En 1888, le classique séjour hivernal à l’hôtel n’est pas aisé. La ville de Grasse a pris un retard considérable par rapport aux villes côtières et son offre d’hébergement est relativement fruste. Le seul établissement hôtelier digne de ce nom est le Grand Hôtel. Inauguré fin octobre 1882, sa construction a résulté d’une initiative municipale inspirée de l’exemple des villes du littoral. Pour cela, les édiles communaux ont dû mener le projet depuis le lancement de la souscription pour la collecte des fonds nécessaires à la construction de l’hôtel de luxe jusqu’au mandat confié aux deux architectes cannois Charles Baron et Laurent Viannay.

Le Grand Hôtel marquait le début d’une réelle activité touristique comparable à celle des stations de bord de mer mais avec les nombreux atouts d’une ville de moyenne altitude. Son succès ne fut réel qu’à compter de 1885, après l’arrivée du maître d’hôtel allemand Frédéric Rost, frère du propriétaire de l’Hôtel Beau-Séjour à Cannes. L’hivernant de 1888 avait aussi la possibilité de résider dans l’une des nombreuses maisons proposées à la location. Ces demeures, bien situées sur les hauteurs de Grasse, offraient certes des vues imprenables sur le littoral mais manquaient souvent des normes de confort auxquelles les Européens du nord étaient habitués. Pour le villégiateur conquis par les atouts de Grasse, il restait la possibilité d’un investissement direct dans la pierre. Quelques familles anglaises comme les familles Bowes, Bookers ou Osler avaient opté pour l’acquisition de villas ou mas qu’ils avaient équipés selon leurs standards de confort et agrandis pour héberger leur nombreuse domesticité. C’est l’option retenue par la baronne Alice de Rothschild. La communauté britannique reste cependant de petite taille en comparaison de celle de Cannes qui compte alors plus d’une centaine de familles.

Le projet d’Alice de Rothschild à Grasse

Alice de Rothschild Née en 1847 à Francfort, la baronne Alice, fille du baron Anselm Salomon de Rothschild est la benjamine d’une famille de huit enfants. Elle fait partie de la branche autrichienne des Rothschild qui a créé à Vienne l’une des banques privées les plus prospères de l’Empire austro-hongrois. Au décès de sa mère en 1859, elle n'a que 12 ans et décide de s’installer en Angleterre aux côtés de son frère Ferdinand, de 8 ans son aîné. Recherches régionales. Alpes-Maritimes et contrées limitrophes, 2014, n° 207.

Après le veuvage en 1865 de Ferdinand, en proie à un long et profond désarroi, elle décide de s’occuper de son frère et abandonne tout projet de mariage. À sa majorité en 1868, elle obtient la citoyenneté britannique et opte pour une résidence permanente en Angleterre. En 1874, le fabuleux héritage de leur père Anselme leur permet de réaliser de vastes projets. Ferdinand entreprend la construction du château de Waddesdon qui prend rang parmi les plus beaux châteaux d’Angleterre. Alice le suit mais très vite la cohabitation s'avère délicate et elle décide d'acquérir le manoir d'Eythrope en 1875 situé à proximité de Waddesdon. Elle aménage ainsi ces lieux à sa convenance en créant un parc et des jardins qui constituent un des modèles les plus achevés de jardins anglais. Malheureusement, un rhumatisme articulaire l’empêche d’y résider en permanence. La proximité de l'eau lui est déconseillée et elle se verra contrainte de quitter le manoir. Ses problèmes de santé lui font découvrir le sud de la France où elle bénéficie de la clémence du climat et de la proximité de plusieurs membres de sa famille.

°°°°°

Le projet de Grasse

En 1887, âgée de 40 ans, la baronne descend au Grand Hôtel de Grasse pour un séjour hivernal de cure de six mois afin de soigner son rhumatisme articulaire Au cours de ce séjour, elle élabore un projet ambitieux de jardins exotiques sur la colline du Malbosc, à l’est de Grasse. En février 1888, elle réunit un conseil de famille restreint au Grand Hôtel pour lui soumettre le projet d’investissement grassois qu’elle vient de concevoir. Quels sont les arguments qu’elle fait valoir pour obtenir une validation familiale de son projet ? Il y a d’abord les raisons personnelles :

1) À 40 ans, elle a besoin d’un nouveau challenge. Comme toute la quatrième génération Rothschild, elle a vécu dans le luxe et le confort des châteaux et des palais familiaux. Elle veut relever un défi à la mesure de ses ambitions depuis la déception d’Eythrope.

2) Considérée dans la famille Rothschild comme la plus douée en matière d’horticulture, elle a non seulement la main verte mais a montré de réelles dispositions en matière d’architecture de paysage. Venant régulièrement à Cannes rendre visite aux cousins français de la villa Rothschild, elle connaît bien le climat azuréen. Elle est plus tard de bons conseils pour la cousine Béatrice lors de la conception des jardins de la villa Éphrussi au Cap Ferrat.

3) La végétation méditerranéenne qui ne connaît pas de trêve en hiver permet la réalisation en grandeur réelle de ce qui est fait à l’abri des serres dans le nord (les serres de Waddesdon font alors partie des plus belles et des plus modernes d’Angleterre). Mais, jusque-là, aucun de ces arguments n’est vraiment discriminant par rapport aux stations balnéaires comme Cannes ou Nice. Il y a d’autres motifs qui la poussent à choisir le pays grassois.

4) Grasse est une station climatique de moyenne altitude bénéficiant d’avantages particuliers : - Un climat tempéré ouvert aux influences marines donc protégé du gel mais suffisamment éloigné de la mer pour assurer un climat sec. - Un adossement comme dans un amphithéâtre à la montagne de Roquevignon assurant un climat doux de façon permanente.

5) La station climatique présente de nombreuses vertus thérapeutiques. Déjà en 1882, lors de l’inauguration du Grand Hôtel, la direction a publié un guide intitulé "Grasse, Station hivernale" vantant les atouts de la station. Quelques années plus tard, Paul Sénéquier et le docteur A. Chuquet publient une Notice historique et climatologique sur la ville de Grasse louant le climat favorable aux valétudinaires et mettant en exergue la longévité des Grassois. Dans le même temps, des docteurs en médecine anglais recommandent officiellement à leurs compatriotes la station climatique de Grasse. Des articles du docteur Cullimore dans la revue The Lancet ou du docteur Burney-Yeo dans le British Medical Journal font valoir les bienfaits du site abrité des vents et en légère altitude de Grasse qui, été comme hiver, bénéficie d’un climat tempéré favorable aux personnes asthmatiques, aux malades atteints de pleurésies chroniques – bronchites, tuberculose, maladies de cœur –, aux goutteux, aux diabétiques, aux névropathes et, last but not least, aux rhumatisants. C’est précisément d’un rhumatisme articulaire que souffre la baronne Alice.

6) L’arrière-pays avec sa végétation abondante de plantes traditionnelles (oliviers, agrumes) et son climat protégé convenant aux plantes exotiques ne peut laisser la baronne Alice insensible. Les champs de fleurs à parfums entourent alors à perte de vue la cité des fleurs et des parfums.

7) La vue panoramique sur le littoral et la mer confère à Grasse le titre mérité de « balcons de la Méditerranée ».

8) L’accès à Grasse est aisé. La création du département des Alpes-Maritimes en 1860 après l’annexion du comté de Nice a poussé l’arrondissement de Grasse à s’ouvrir vers cette métropole et le littoral dont l’essor est considérable. Après l’ouverture, en 1864, de la gare de Nice desservie par la compagnie PLM (Paris-Lyon-Méditerranée, filiale du groupe Rothschild), Grasse a été raccordée dès 1872 au réseau PLM par l’ouverture de la ligne Cannes-Grasse.

9) Encore marquée par sa vocation industrielle des parfumeries familiales, le pays grassois présente alors l’avantage de prix fonciers encore très abordables comparés à ceux de Cannes.

10) Enfin, l’éloignement des mondanités des villes côtières, où la haute aristocratie et la grande bourgeoisie européennes recréent leur microcosme du nord, convient bien au besoin de discrétion de la baronne Alice. Elle vient chercher dans l’arrière-pays un authentique ressourcement.

/image%2F2205144%2F20240116%2Fob_aca876_saka-45658.jpeg)

°°°°°

Le domaine Rothschild à Grasse

Dès 1888 elle décide d'acheter la villa « Césarie » à Grasse afin d'y séjourner pendant les hivers. Pendant 35 années de présence à Grasse, l’« hôte fidèle » comme la surnomment les journaux grassois, entreprend un vaste et coûteux programme de transformation de la colline du Malbosc.

- Par une quarantaine d’achats successifs de parcelles, la baronne Alice rassemble jusque fin 1908 un vaste domaine de 140 hectares d’un seul tenant. Le domaine se compose de deux zones distinctes, l’une couvrant la belle et noble colline ensoleillée du Malbosc aux portes de la ville et l’autre se déployant sur le plateau de la Malle.

Selon les chroniqueurs de l'époque, elle emploie de cinquante à cent ouvriers et aurait dépensé l'équivalent d'un demi-million de livres sterling par an pour les jardins et terrains de Grasse.Le fils d'un jardinier du domaine mentionne un total de 23 000 bulbes de fleurs plantés annuellement dans le domaine. Des essences rares mais également des arbres qui célèbrent parfois la venue d'invités prestigieux. L'un commémore ainsi la visite de l'impératrice d'Autriche (en 1896) et un palmier celle de la reine Victoria le 11 avril 1891.

°°°

La colline se partage elle-même en deux parties : d’une part, le Grand Jardin en contrebas de la villa Victoria et, d’autre part, le domaine paysager au-dessus de l’avenue Victoria s’étendant jusqu’au Pavillon de thé. Centre d’une vie sociale intense avec une vingtaine d’employés de maisons anglophones durant la période hivernale, la villa Victoria reçoit nombre de visiteurs prestigieux : la reine Victoria en mars-avril 1891 avec un retentissement mondial pour la ville, l’impératrice Élisabeth d’Autriche, le prince de Galles, futur roi Édouard VII, et son épouse la princesse Alexandra, la princesse Louise, etc. Le Grand Jardin compte, au début du XXe siècle, parmi les plus beaux jardins exotiques de la Côte d’Azur. Albert Maumené, le directeur de la célèbre revue La Vie à la Campagne, lui consacre un long reportage en février 1911. Trois ans auparavant, la villa Les Cèdres du roi des Belges à Saint-Jean-Cap-Ferrat avait été à l’honneur dans les colonnes de la revue.

(Il faut savoir : "Un chemin carrossable de 3 km traversait le jardin de la villa (aujourd’hui le chemin de la Coste d’Or). En l’honneur de la visite de la reine Victoria en 1891, ce chemin fut prolongé en 3 jours jusqu’au sommet de la colline où fut construite l'imposante maison de thé.")

/image%2F2205144%2F20210102%2Fob_82e01c_1991-5d.jpg)

- De toutes les demeures émaillant le domaine, le Pavillon de thé est sans conteste la plus pittoresque par son architecture entièrement conçue par la châtelaine. Le toit en tuiles vernissées aux couleurs bleu et jaune des Rothschild et la grande aigle impériale noire rappelant l’anoblissement de la famille par l’empereur Joseph d’Autriche constituent, de nos jours, le dernier vestige de la présence des Rothschild à Grasse.

- Par ses exigences de confort, la baronne joue vis-à-vis des édiles grassois, tout au long de ces années, un aiguillon intransigeant pour une modernisation des infrastructures municipales. Grâce à une subvention personnelle de 10 000 francs (soit 4 millions d’euros de 2012), la canalisation des eaux du Foulon peut être achevée en juillet 1889. D’autres interventions seront déterminantes : branchement du gaz de ville en décembre 1888 à la villa Victoria, tête de liste des 50 premiers abonnés grassois au téléphone en novembre 1891. Il en est de même pour l’équipement en électricité ou le raccordement au réseau d’égouts.

- Au sortir de l’hiver 1913-1914, le domaine représente un investissement global de 65 millions d’euros de 2012. Rien que pour l’entretien des jardins, les dépenses annuelles sont évaluées à 1,8 million d’euros, couvrant les gros travaux de terrassement, les approvisionnements en plants et arbres et la rémunération de la centaine d’ouvriers agricoles.

- La contribution du domaine Rothschild aux rentrées fiscales grassoises est importante. Les impôts sur les propriétés bâties et non bâties et sur les portes et fenêtres atteignent bon an mal an près de 0,9 % des recettes fiscales totales de la municipalité.

- En tant que bienfaitrice, la baronne Alice respecte la tradition familiale de générosité vis-à-vis des pauvres et des indigents. On rapporte que, la veille de Noël, elle achète tous les objets déposés au Mont-de-piété, lesquels, l’après-midi, sont restitués aux propriétaires.

°°°°°

Si le Grand Hôtel a marqué le lancement de la vocation touristique de Grasse, la villa Victoria a largement contribué à sa notoriété

La communauté étrangère, surtout britannique, a connu un développement en particulier après le séjour, au printemps 1891, de la reine Victoria venue voir les nouveaux jardins de son amie, la baronne Alice. Les Grisewood à la villa Marguerite, les Gibbons de la villa Norah, les Harjès quoiqu’américains mais assimilés à la communauté anglophone, les Johnston grossissent progressivement les rangs de la communauté anglaise qui reste cependant hétérogène et restreinte en comparaison de Cannes. Pour l’exercice du culte anglican sur place, la petite communauté fait construire à ses frais la belle chapelle Victoria, inaugurée par la reine Victoria. Plus généralement, la villa Victoria imprime un style de jardins exotiques qui va se répéter dans l’ensemble du pays grassois, tant à l’initiative des propriétaires privés des quartiers Saint-François ou Saint-Jean avoisinants, que des pouvoirs publics dans les jardins publics. Par la suite, la famille de Croisset confie la conception de leur villa et des jardins à Ferdinand Bac. L’ensemble architectural terminé après la Grande Guerre renoue avec le style italien et marque une rupture par rapport au style exotique de la villa Victoria.

La villa Victoria a donné une impulsion au développement touristique